学習eポータルと日常の学習ログの連携によるユースケースの創出

実証事業 報告書

本事業について

目的

学習eポータルをはじめ、データの連携・可視化を行う中で、生徒・支援者共に、どのようなユースケースで利用するのか、または、利用すると効果的であるかを実証されているケースは、極めて少ない。本実証においては、普段使いができるであろう日常的なデータの連携とその連携が意味ある利用に繋がるような粒度・加工方法について、検証を行うことを目的とする。

概要

実証の全体像

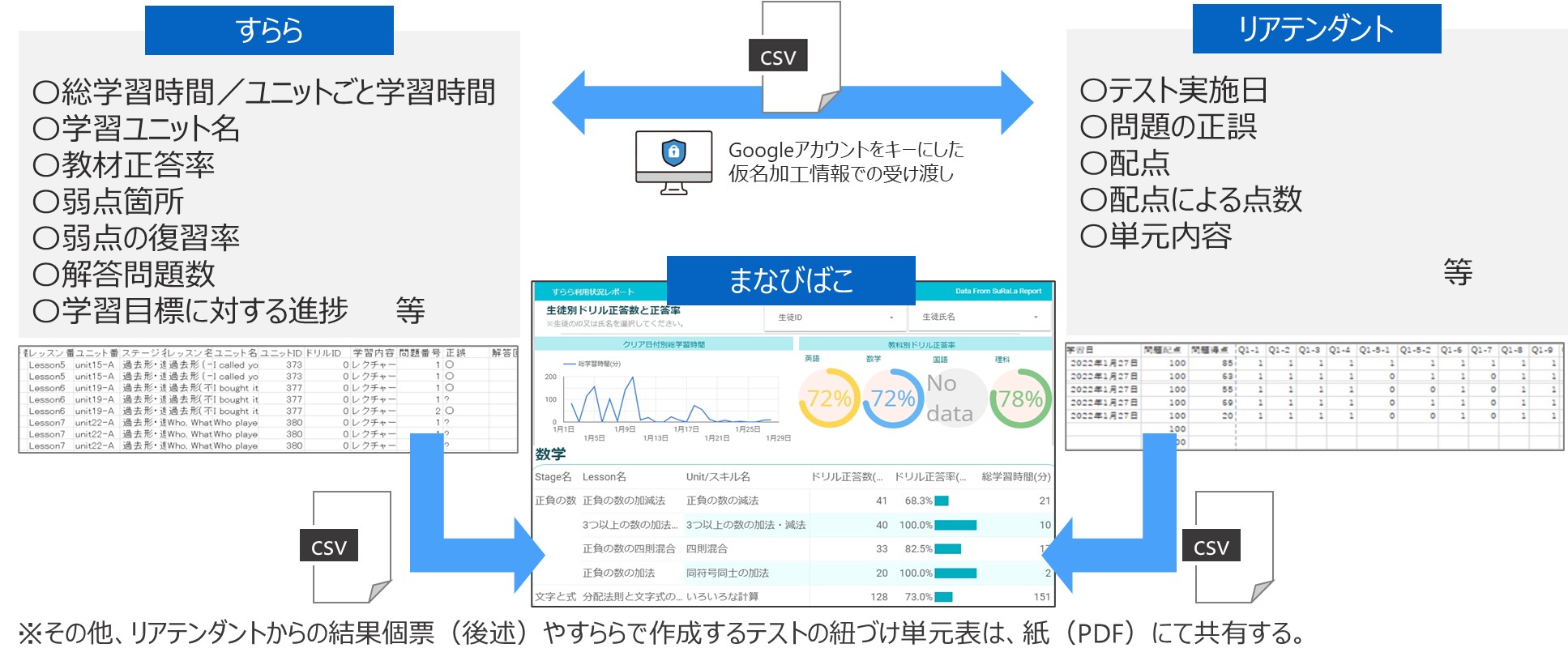

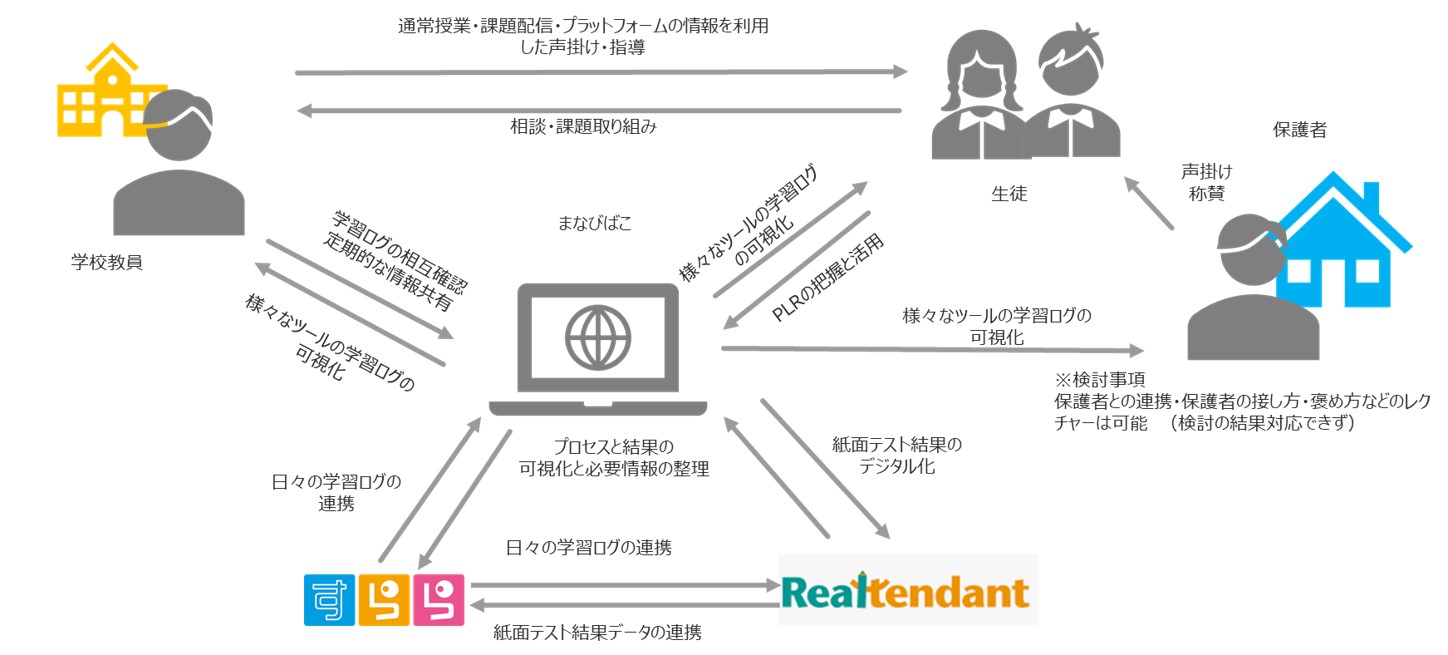

まなびばこ(eポータル)へ、日々の学習データと定期考査の結果のデータを集約し、その方法及び粒度によって、どのようなユースケースが生まれるかの検証をしました。想定していた活動としては、まなびばこに集約されたデータを用いた生徒への声掛けや指導の方法の変化などです。

日々の学習ログの収集

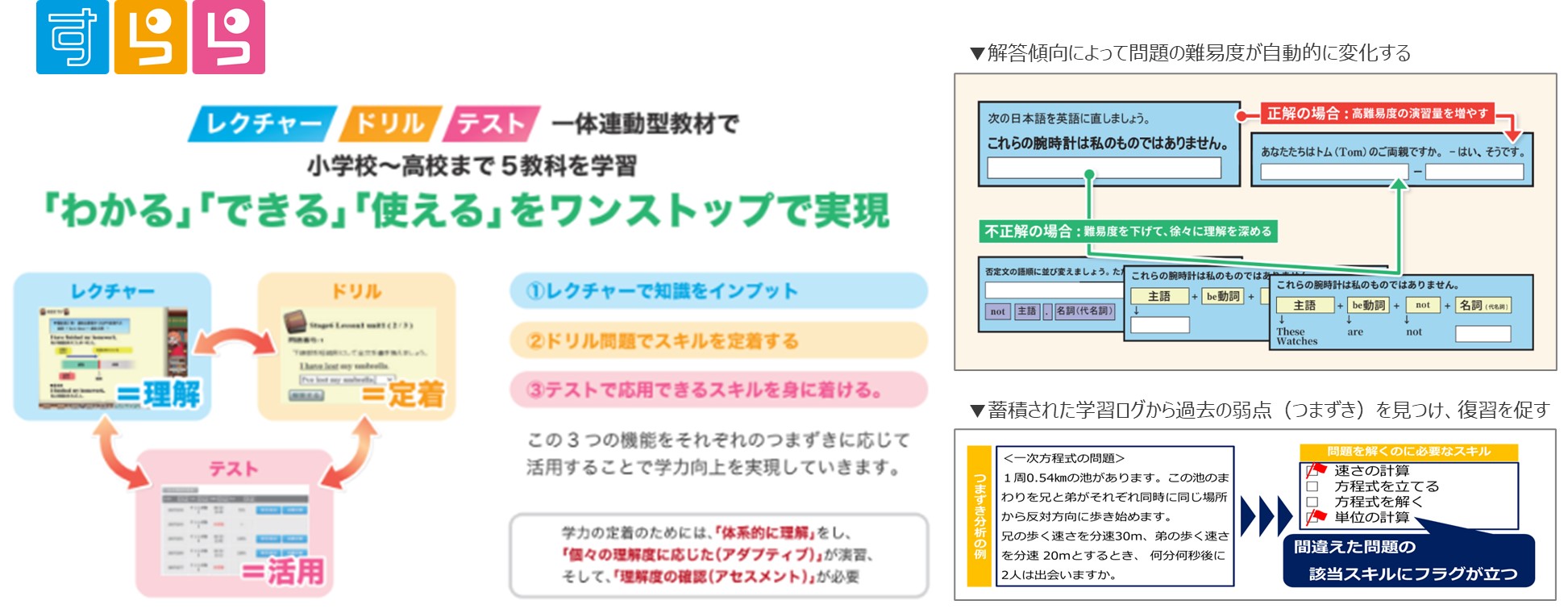

ICT教材「すらら」を活用し、個別最適化された日々の宿題や授業内で行う学習がどれだけ行われているかをデータとして収集する狙いで、定期考査に対応する範囲の学習課題を配信、学習を実施しました。

生徒にとって学習をしやすく、教員にとって指導負担が少ない、個別最適化の状態の実現を目指しました。

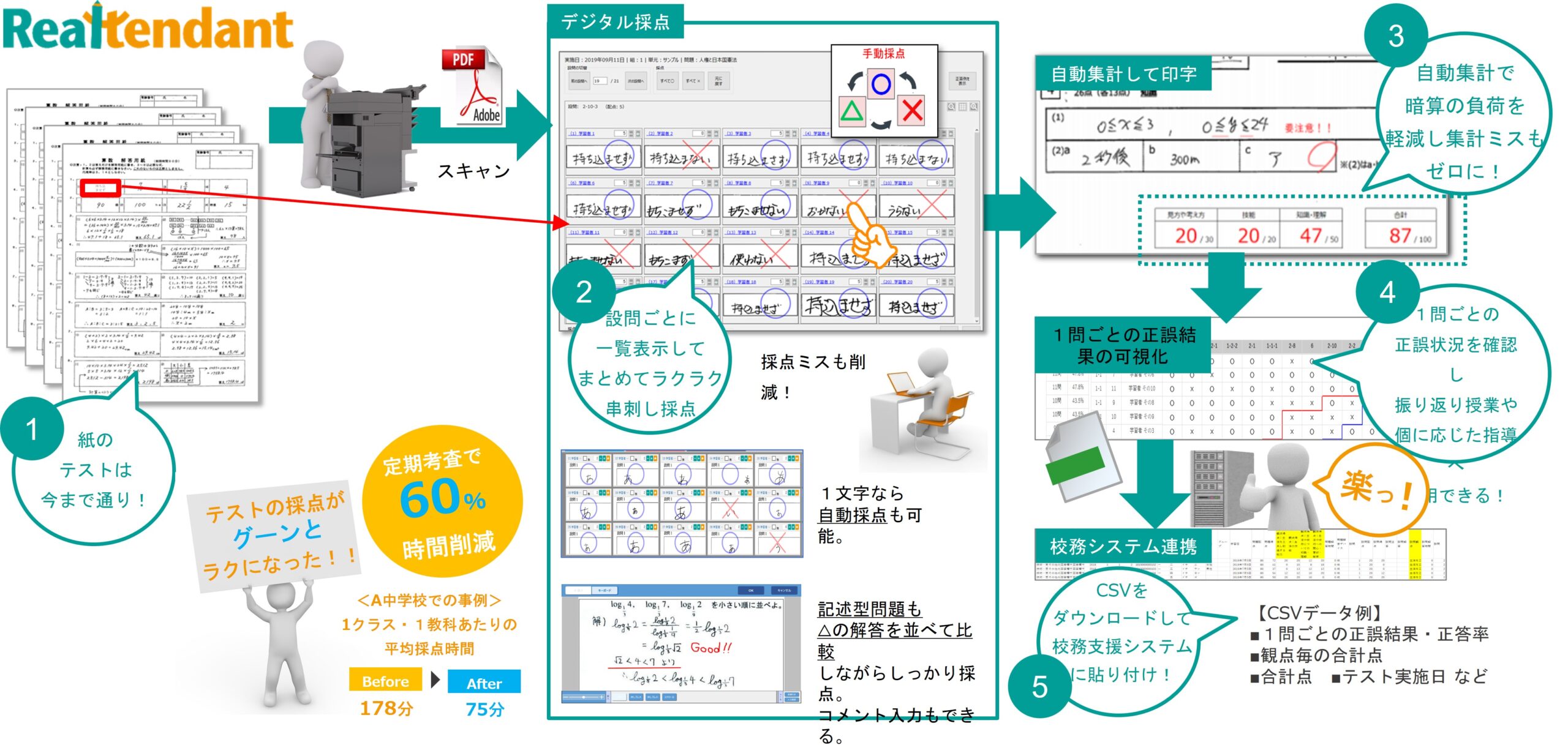

紙面による定期考査・小テストの実施とデジタル化

デジタル教材では図れない、思考力等のアウトプットのデータ化を狙い、デジタル採点システム「リアテンダント」を活用し、2つの取り組みを行いました。

1つ目は、紙面で実施した2学期の定期考査、小テスト等のデジタル化です。採点のデジタル化による教員の負担軽減、データの可視化による指導への反映が期待されます。

2つ目は、データ化されたテスト結果をIRT/LRT分析し、生徒の理解度を示す帳簿を提供しました。生徒の理解度に応じた個別最適化された指導・学習の実現が期待されます。

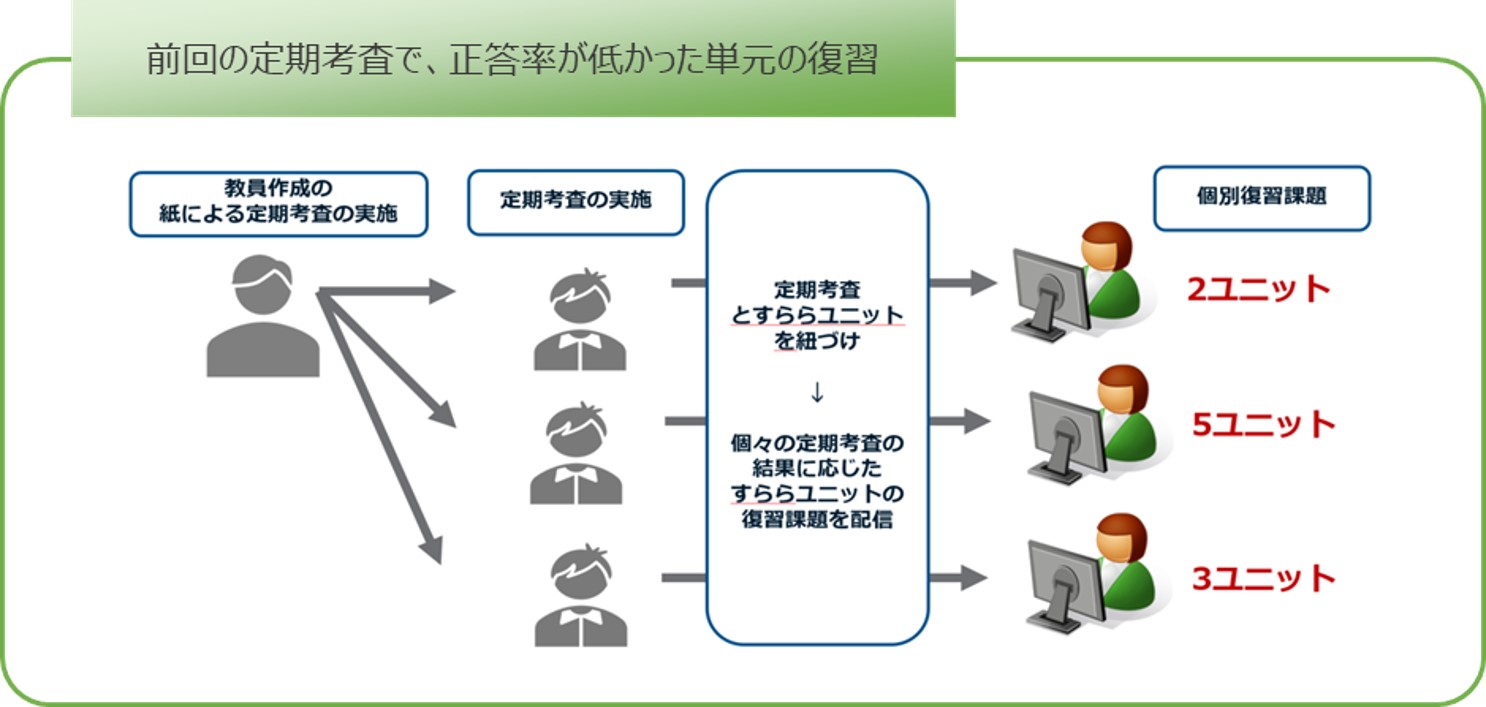

弱点単元の学習支援

テスト結果からできなかった箇所の再学習を行いました。予めテストの設問ごとに「すらら」のユニットを紐づけし、できなかった箇所を再学習課題として配信しました。これにより、効率よく、個別最適化学習の実現が期待できます。

学習内容の可視化

教員が学習指導に活かせるよう、「まなびばこ」に日々の学習ログやテスト結果当様々ある異なるデータを1つの画面で可視化しました。教員は効率よく生徒情報を得ることができるため、指導に活かすことが可能になります。

成果

7割の生徒で点数向上

実証期間中に実施した定期考査では、前期期末テストと後期中間テストを比較すると半数の生徒が点数向上。さらに後期中間テストと後期期末テストの比較では約7割の生徒が点数向上という結果となりました。

復習課題(学習目標)をたて、継続的に学習することでテスト結果に与える影響が大いにあることが伺えます。特に、定期考査の結果を元に一人ひとり異なる苦手箇所を復習課題として取り組む個別最適な学習が、その後の学習や結果にポジティブな影響を与えていることが推察されました。

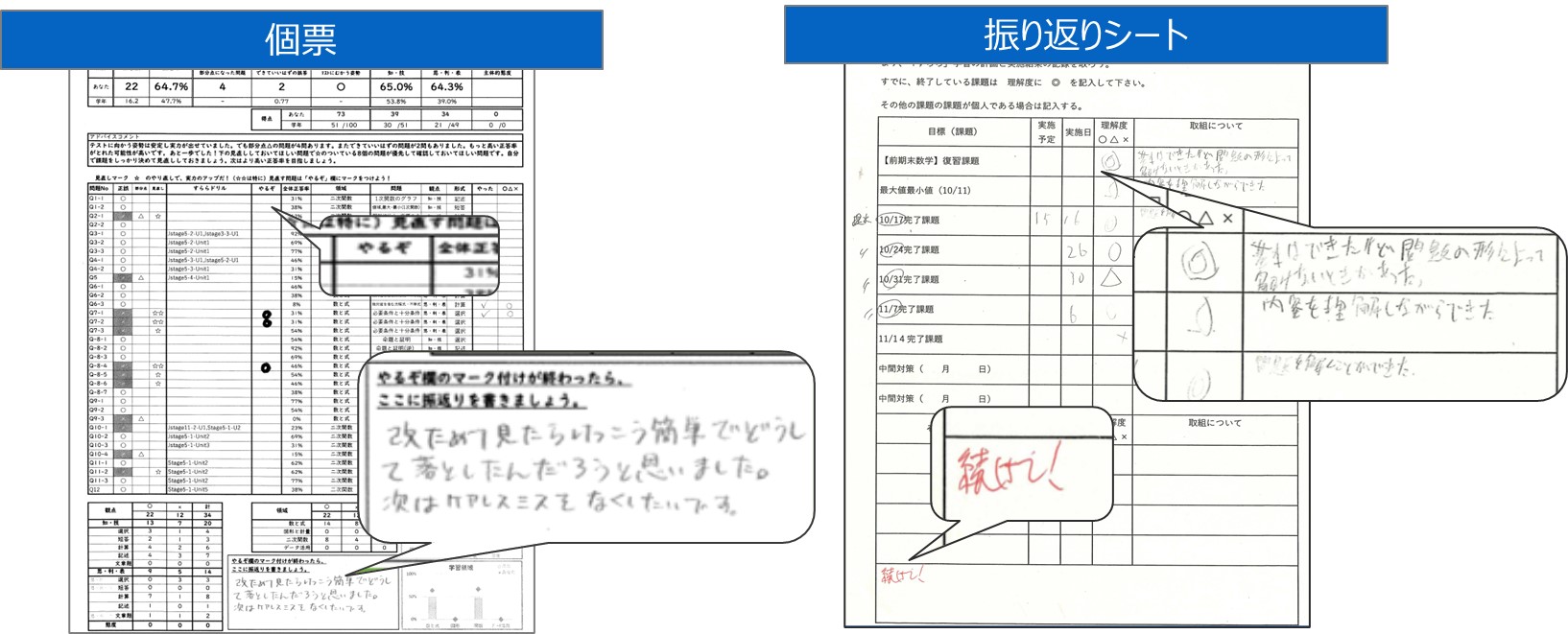

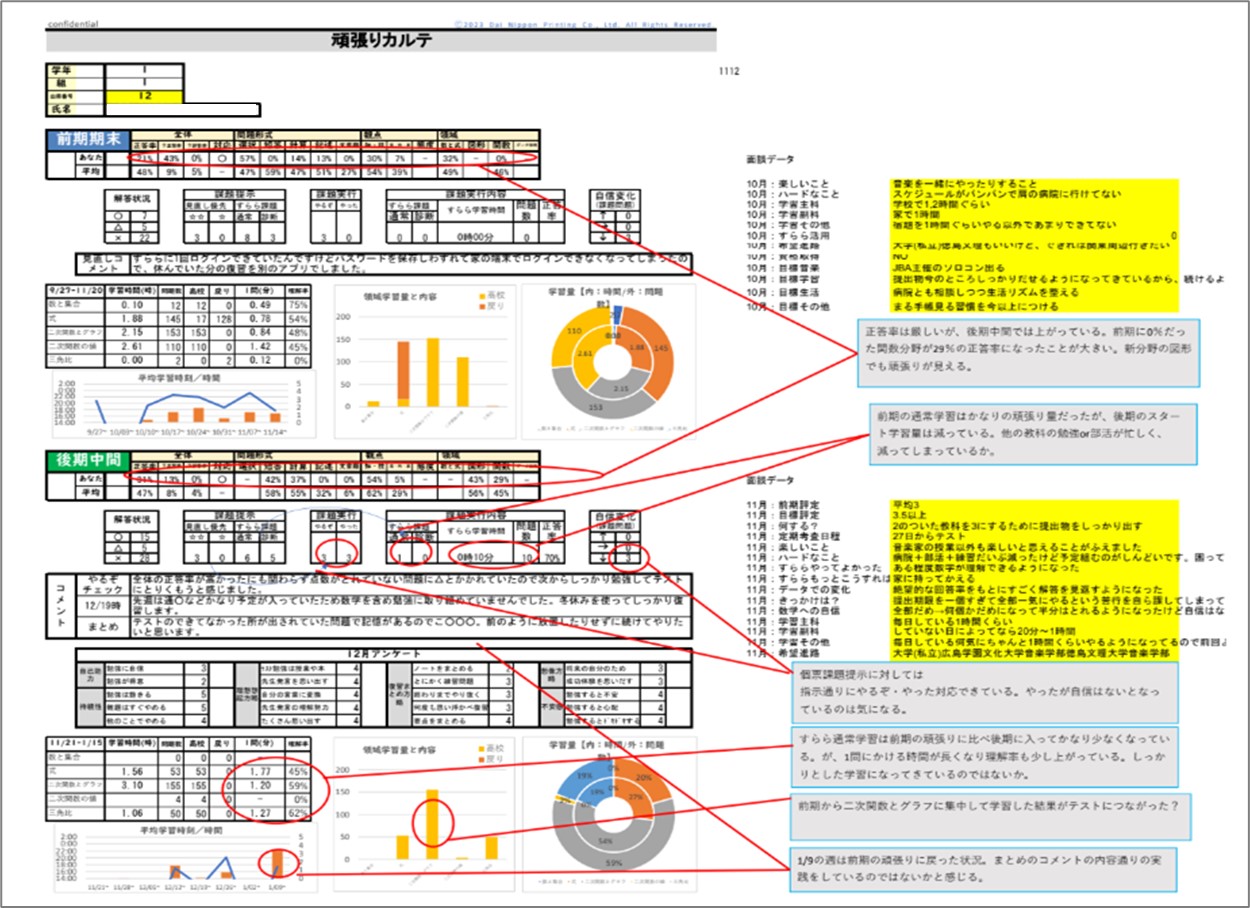

可視化と振り返りのためのコミュニケーションツールで自律的な学習につなげる

定期考査の結果データを基に、生徒ごとに個票を作成。出題内容や全体の正答率などから弱点に対する課題を「すらら」で個別に配信し、個票にも明記します。個票に配信された課題を生徒自身が優先順位をつけ自分の取り組み箇所を可視化、明確にします。

その後振り返りシートを通じて学習実施日、理解度、振り返りコメントを生徒自身が記入し、教員からもコメントをしてコミュニケーションツールの一つとしました。

このような仕掛けにより、学習意欲の向上につながるケースが確認できました。

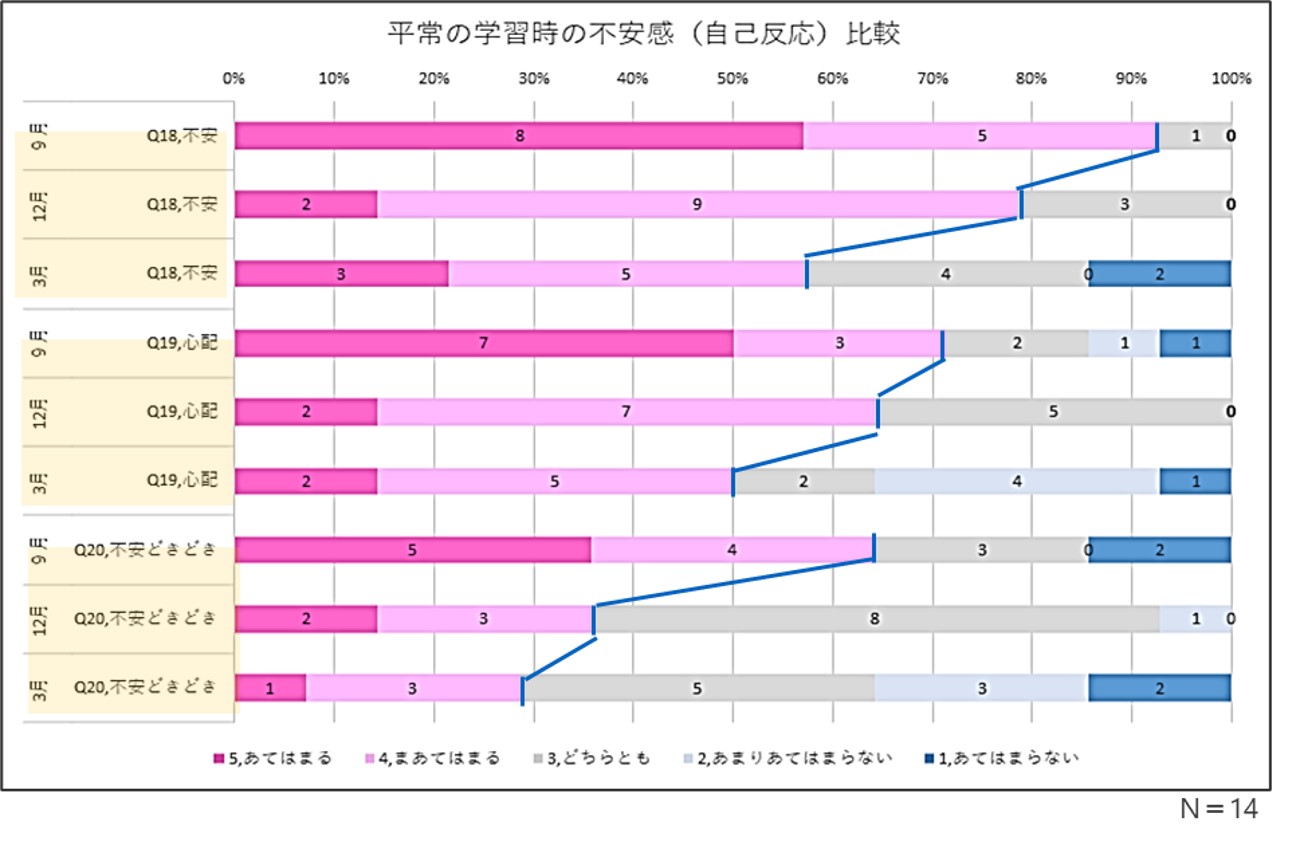

学習への不安感を解消、自信を持つ生徒増加

定期考査の個票に優先復習課題を明示し、それに対応する「すらら」での学習範囲を提示することで、弱点課題の克服に寄与しました。

生徒は学習実行予定、実行結果、学習効果を個票に記入し、データの活用を生徒自ら行うことで、学習状況に対する生徒のメタ認知を促しました。教員は学習サイクル、学習ツール、データ活用の学習効果を授業で複数回に渡り説明し意味づけを行いました。

これらの学習方略の獲得支援により、学習における「不安感」は解消され、「自信」を持つ生徒の増加傾向が確認できました。

教育データを介したコミュニケーションの実現

データの利活用においては定量・定性の両データの集約が重要で、それにより普段埋もれがちな「このようなことがあった」というアシストや生徒の変容などを思い出すトリガーになっていたと考えられます。教員間で共有することで、教科の垣根を超えてほめる、相談に乗れることにつながった意義は大変大きいと考えられます。生徒の承認欲求に対して、データに基づく裏付けのあるほめる材料があることで、円滑な生活支援にもつながります。

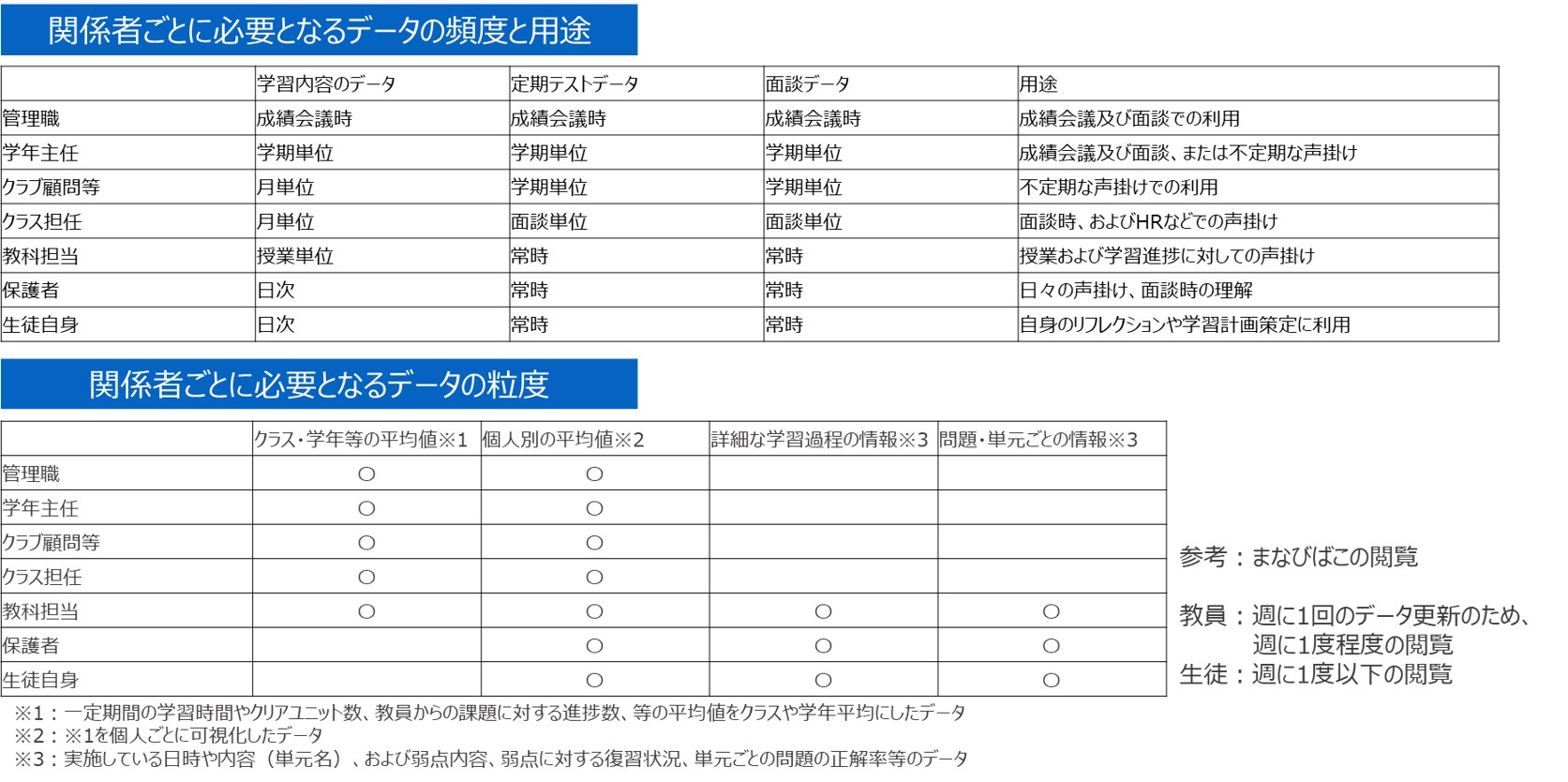

データ取扱い者ごとの有意義な表示内容、情報粒度

データ活用のための情報を集約するダッシュボードについて、データの取扱者によって有意義に感じる種類や表示方法が異なる可能性が高いことが示唆されます。また、表示させる情報の粒度や更新頻度についても今後検討の必要があると思われます。

例えば、教科担任は授業での接点のため、日々の学習データが必要。クラス担任は日々接点を持つためデータは裏付けや教員間のコミュニケーションとしての活用が想定されるため、更新頻度は必要とされない、生徒はモチベーション維持のために常時最新ものが必要で、逆に全体の記録は不必要、などが考えられます。

実証環境

一人一台のChromebookを校内Wifiおよび家庭のWifiで利用

日々の学習をAI型教材「すらら」で実施し、定期考査の採点・デジタル化を「リアテンダント」で行い、集約・可視化を高知県のeポータル「まなびばこ」で行った。

お問い合わせ先

「未来の教室」実証事務局

https://www.learning-innovation.go.jp/faq/

サービス情報サイト

すらら:https://surala.jp/school/service/surala/

リアテンダント:https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/1192360_1567.html

ダウンロードコンテンツ

ー

サービス事業者サイト

株式会社すららネット:https://surala.jp/school/

| 実証事例名 | 学習eポータルと日常の学習ログの連携によるユースケースの創出 |

|---|---|

| 受託事業者名 | 株式会社すららネット |

| 実証パートナー名 | 大日本印刷株式会社、高知県教育委員会、高知県立高知丸の内高等学校 |

| 実証年度 | |

| 事業カテゴリー種別 | |

| 実証地域 | 高知県 |

| 実証校 | 高知県立高知丸の内高等学校 |

| 対象 | |

| 対象学年 | 高校1年生 |

●このサービスをご覧の方はこんなサービスもご覧になられています。

-

未来の教室 LIFE TECH ACADEMY ™ in ...

「学びの変革」を推進する広島県教育委員会と連携し、専門学校を中核とした高等学校のカリキュラム改革により分野融合・STEAM型のプロジェクトの...

-

産業界で求められるコンピテンシーから逆算...

将来のキャリアに適合した非認知能力と、生徒の能力に適合したプロジェクト型学習システムの構築

-

公教育と民間教育の連携実証 ~「自立学習RE...

「自立学習RED」の基幹エンジンであり、AIを活用した個別最適化学習プログラムである「eフォレスタ」を公教育向けに再定義した上で、学校現場の...

-

好奇心・探究心に応えるサードプレイスの拡...

-

AI機械学習(画像認識)を活用した課題解決...

機械学習(画像認識)を活用して他者の困りごとを解決するワークショップを通して、機械学習の活用方法と課題解決スキルを身につける。

-

令和4年度「未来の教室」STEAMライブラリー...

ブリタニカはこれまでに31テーマ・270コマのSTEAMコンテンツを制作しており、今回の実証事業を通してこれらのコンテンツの活用事例を創出し、STE...

-

『OJaCプロジェクト』 「不登校児童生徒を対...

1. 不登校児童生徒を対象としたICT在宅学習の実施 2. 人的サポートによる学習効果の定量的調査・測定 3. 学校現場の出席・学習評価のガイドラ...

-

「未来の教室」(学びの場)創出事業〜MaaS...

AIかつグローバル人材を育成するため、MaaSを題材とし、幅広い層が年間を通じて学べるSTEAM教育のプログラムを構築する