公立学校の建学の精神の継承と多様な学びを支える地域社会との連携の在り方

実証事業 報告書

本事業について

目的

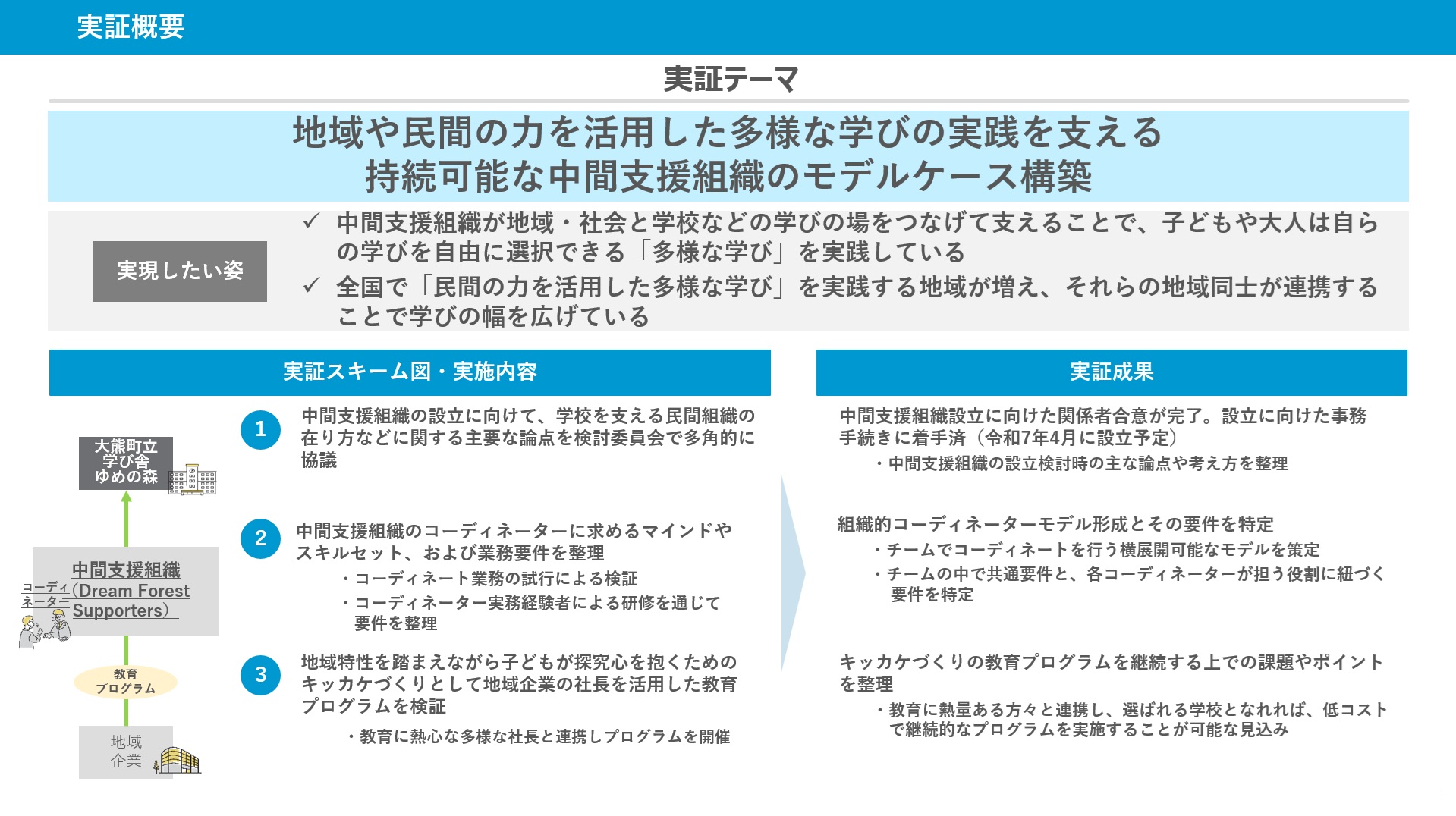

地域や民間の力を活用した多様な学びの実践を支える持続可能な中間支援組織のモデルケース構築

背景

ゆめの森で教育を目指して、移住定住を希望する人が多い中で、魅力ある教育を継続させるために、地域側にも理念・建学の精神の根を張る仕組みを作り、人事異動に左右されない学校作りが必要となる。そして、魅力あるある教育を発信し続けるために子どもをよく知る大人が先生と共に活動することで多様な子どもたちの多様な学びを提供する仕組みが必要である。

目指す姿

ゆめの森を支える地域学校協働本部の活動を補完する位置づけとして、中間支援組織を民間主導で実現する。

①地域社会と学校とを接続し「多様な学び」を実践する

②こどもの学びを促進するための資金調達できる組織をつくる

③全国で「民間の力を活用した多様な学び」を実践する地域を増やし、地が連携することで学びの幅を広げる

概要

地域や民間の力を活用した多様な学びの実践を支える持続可能な中間支援組織のモデルケース構築

①中間支援組織となる新法人の設立

多様な学びの実践を支える中間支援組織の在り方や設立プロセスについて検討し、中間支援組織の設立に向けた合意形成を関係者と図るとともに、検討プロセスを整理し他地域での中間支援組織の立上げ時のモデルケースとする

②コーディネーターに求める人材要件の検証・整理

中間支援組織のコーディネーター人材に求めるマインドやスキルセット、および業務要件を整理する

③教育プログラムのトライアル実施、効果検証

教職員に負担をかけず、企業が低コストで継続可能な方法で教育活動に関与する方法、地域特性を踏まえた子どもの探究心を刺激するプログラムの在り方を探る

成果

中間支援組織となる新法人の設立

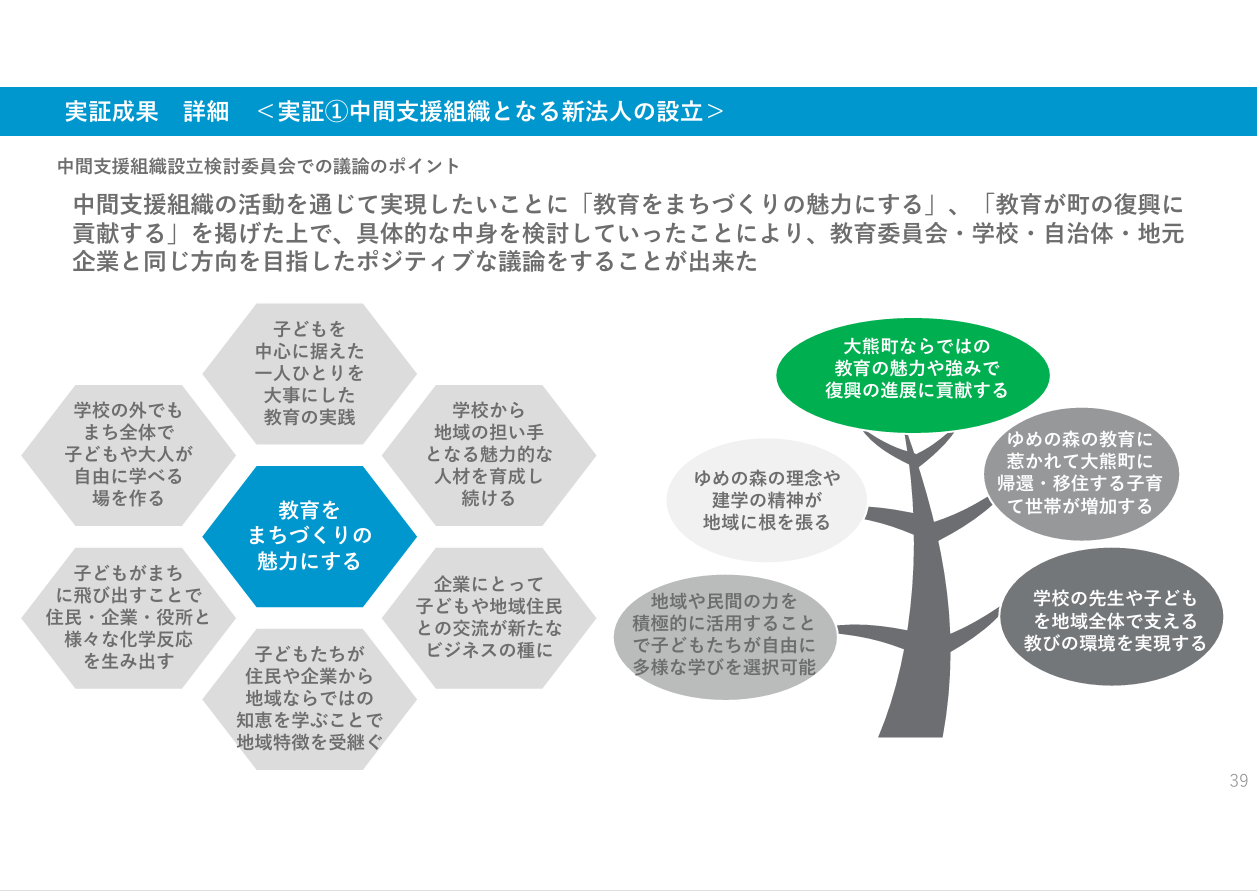

中間支援組織の設立に向けて、学校を支える民間組織の在り方などに関する主要な論点を検討委員会で多角的に協議

①中間支援組織とコミュニティスクールや地域学校協働活動との棲み分け

中間支援組織は、主たるカウンターパートを学校や学校協働活動推進委員ではなく、教育委員会とし、柔軟な意思決定や実行力を確保しながら学校と地域をつなぐ活動を行うこととする。また、中間支援組織は、自治体や教育委員会からは独立した民間の法人として位置づけ、自ら活動資金を調達し、柔軟かつ迅速な取組みが可能な

組織とすることとする

②地域の関係者の巻き込み方

中間支援組織設立に向けて開催した検討委員会は、自治体や学校にとって連携し易く、学びの多様化に貢献し、実行可能なコーディネート業務を設計し、民間企業として持続可能な事業化を目指すとの観点から、「行政機関・学校」「有識者」「学校に関与する民間関係者」「ビジネス関係者」を検討委員会のメンバーやオブザーバーに迎えて広く議論を行った

③中間支援組織の機能や事業内容

ゆめの森での多様な学びの実践、先生の負担低減、建学の精神の維持などに貢献する中間支援組織となるために、中間支援組織は5つの機能(民間活用:コーディネート/現場改善:トランスフォーム/広報機能:プロモーション/資金調達:ファンドレイズ/資源管理:リソースマネジメント)を実装していくこととする

⇒中間支援組織設立に向けた関係者合意が完了。設立に向けた事務手続きに着手済(令和7年4月に設立予定)

・中間支援組織の設立検討時の主な論点や考え方を整理

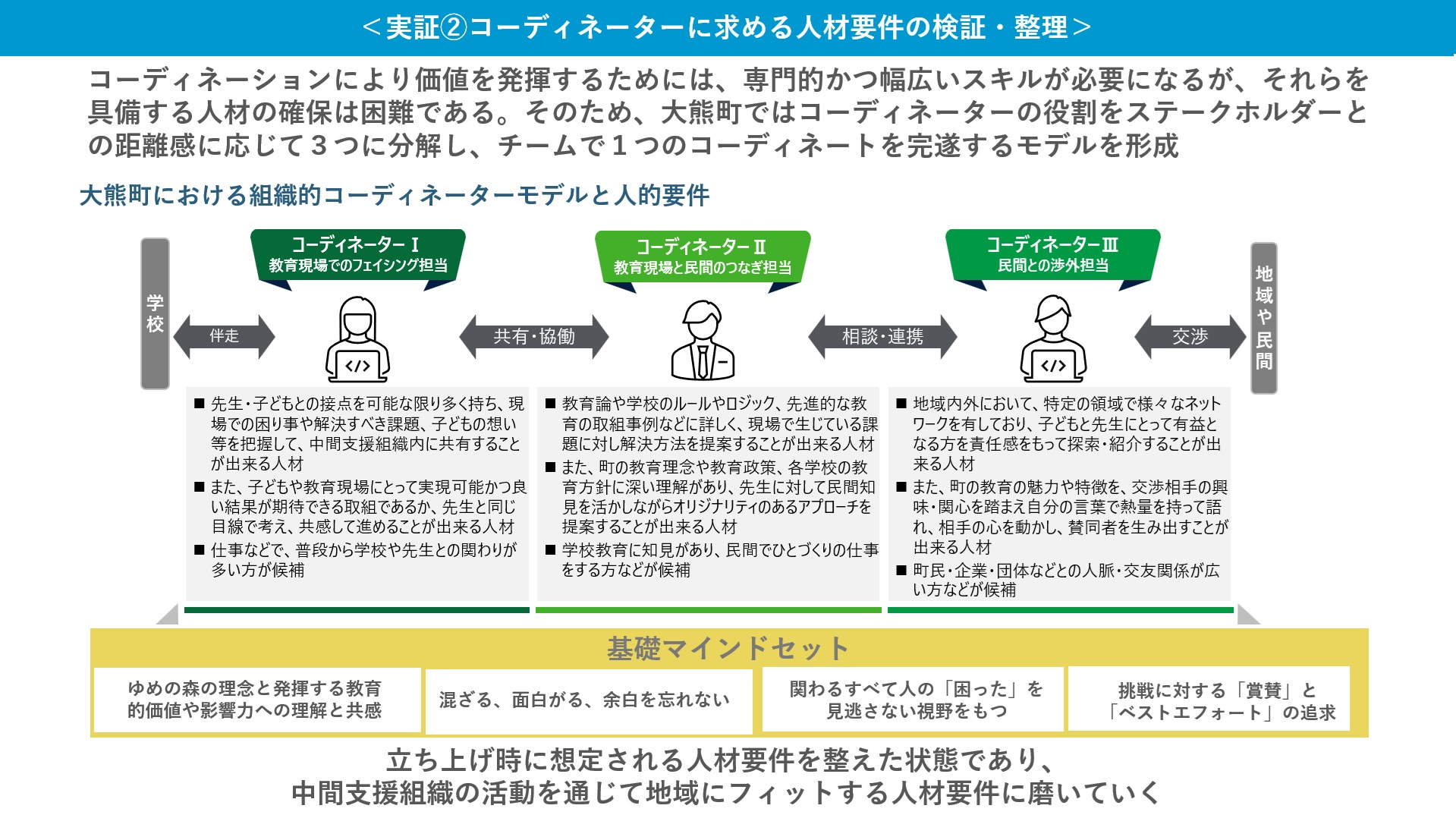

コーディネーターに求める人材要件の検証・整理

・実際に各地域で人材を登用し、コーディネーターを多様な学びを支える環境として実装していくためには、地域特性に応じた①人材要件、②人材登用障壁を下げる方策の2点を整理することが必要

・コーディネーションにより価値を発揮するためには、専門的かつ幅広いスキルが必要になるが、それらを具備する人材の確保は困難である。そのため、大熊町ではコーディネーターの役割をステークホルダーとの距離感に応じて3つに分解し、チームで1つのコーディネートを完遂するモデルを形成

・コーディネーターのロールの明確化は、縦割りや切り分けを意図するものではなく、多様な人材が学びの機会に関与しやすくなるための低コスト化の工夫の1つ。各ロールはシームレスにつながっていて、業務上のニーズにおいて不足する部分を補い合うことで地域で持続可能なモデルの成熟を目指す

・学び舎ゆめの森が持っている町内ステークホルダーとのつながりから、中間支援組織をハブとしたまちづくりの各施策との協働可能性を検討した。双方にとってメリットを生む建付けとすることで、既存の事業や取り組みの一環として、中間支援組織が提供する活動に協力いただきやすくなる感触を得た

教育プログラムのトライアル実施、効果検証

・チャレンジのまちという地域特性を踏まえつつ、学びたい・やりたいことにつながるリアルな社会教育の場として、「精力的に活動する社長」の協力を得て「探究心を抱くキッカケづくり」を目指す教育プログラムには、教育に熱量ある人と連携し、選ばれる学校となれれば、低コストで継続的なプログラムを実施することが可能

・子ども達の思いを学びとして実現するため、地域企業の協力を得てと、地域特産物を活用した実践的学習による自己肯定感の変化を見ることができた

実証環境

外部にデータが流出しないセキュアなチャットボット環境を用意し実証を行った。

お問い合わせ先

メールアドレス:masaaki_abe@seisa.ed.jp

電話番号:090-4755-8052

サービス情報サイト

ー

ダウンロードコンテンツ

ー

サービス事業者サイト

https://www.seisagroup.jp/

| 実証事例名 | 地域や民間の力を活用した多様な学びの実践を支える持続可能な中間支援組織のモデルケース構築 |

|---|---|

| 受託事業者名 | 一般社団法人Dream Forest Supporters (学校法人国際学園星槎グループ) |

| 実証パートナー名 | デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社/一般社団法人 十勝うらほろ樂舎/社長チップスエンターテインメント株式会社/株式会社Oriai 株式会社バトン/株式会社ReFruits/ビジネスゲートウェイ株式会社 |

| 実証年度 | |

| 事業カテゴリー種別 | |

| 実証地域 | 福島県双葉郡大熊町 |

| 実証校 | 大熊町立学び舎ゆめの森(義務教育学校) |

| 対象 | |

| 対象学年 | 小中学生 |

●このサービスをご覧の方はこんなサービスもご覧になられています。

-

放課後総合サービス業 モデルケース創出プ...

プロスポーツクラブや民間企業など様々な主体が協力し、“学校施設”や"外部施設"を使って、スポーツクラブ=総合型放課後サービス業の創出を目指...

-

ふるさと納税を活用した教育資金獲得におけ...

-

公教育と民間教育の連携による、個別最適化...

Society5.0で実現されるべき「個別に最適化された学び」には、学校教育と民間教育の協力・連携が理想的であり、そのひとつの形を実証するため。

-

地域課題解決をテーマとした探究学習のSTEAM...

探究学習を推進する上での障壁となっている①教員間のノウハウの共有・蓄積、②外部のプレイヤーとの活発なコミュニケーションに着目し、ツールの...

-

シミュレータを利用したSTEAM教育と理数探究...

① COVID-19に対応できる、CASEをテーマとしたSTEAM教育コンテンツとプラットフォームの開発 ② STEAM教育の学習効果に関する総合的な評価の開発"...

-

ミネルバ大学教授法を題材とした「未来の学...

学校教職員や高校生が「学び方を学ぶトレーニング」等を通じメタ認知を高めることで、自律的に新たな学びを実践するマインドセット・スキルや仕...

-

福山市立城東中学校 チーム学校による個別最...

不登校傾向のある生徒に対し、生徒の環境・身体・心理・学習状況に応じて、個別最適化された支援を実践できる体制を整備することを目的としまし...

-

『OJaCプロジェクト』 「不登校児童生徒を対...

1. 不登校児童生徒を対象としたICT在宅学習の実施 2. 人的サポートによる学習効果の定量的調査・測定 3. 学校現場の出席・学習評価のガイドラ...