福山市立城東中学校 チーム学校による個別最適化された生徒支援実証

実証事業 報告書

本事業について

目的

不登校傾向のある生徒に対し、生徒の環境・身体・心理・学習状況に応じて、個別最適化された支援を実践できる体制を整備することを目的としました。また同時に、学校・教員に対し、このような支援を現状以上の負担なく行えるようにすることも目指しています。

概要

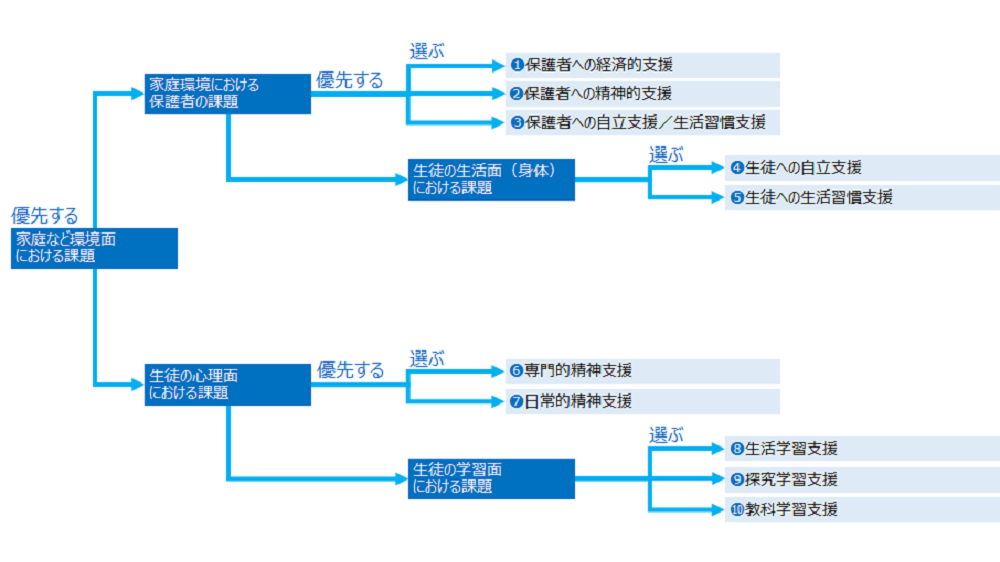

生徒への支援方針の体系化

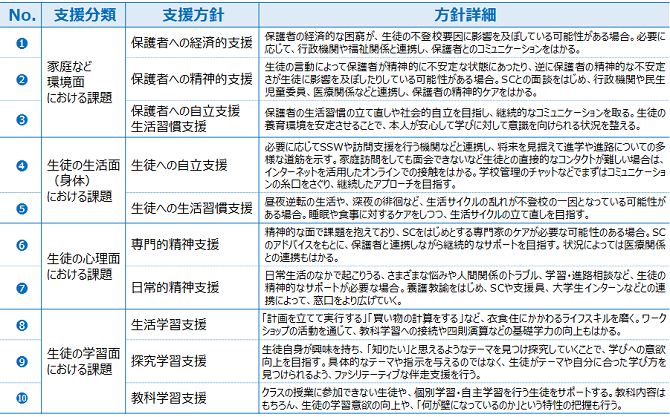

城東中の不登校傾向のある生徒について、教員からの見取りの情報をもとに不登校の要因を詳細に分析。その結果、要因に対して行うべきと考えられる支援を4分類・10方針に定義しました。

このように支援の方向性を定義することで、生徒の状況に合わせた適切な支援内容を、学年や教員の違いに関わらず選択できるようになります。また、生徒の状況や行動を見ながら、支援内容を調整することを容易にしています。

情報共有プラットフォームの活用

日々の見取りや手立ての情報をデータとして蓄積する情報共有のしくみを活用しました。

これにより、生徒の変化を時系列で把握して支援の方針やタイミング、効果を検討し、そこから次の有効な手立てを導くことが可能となります。

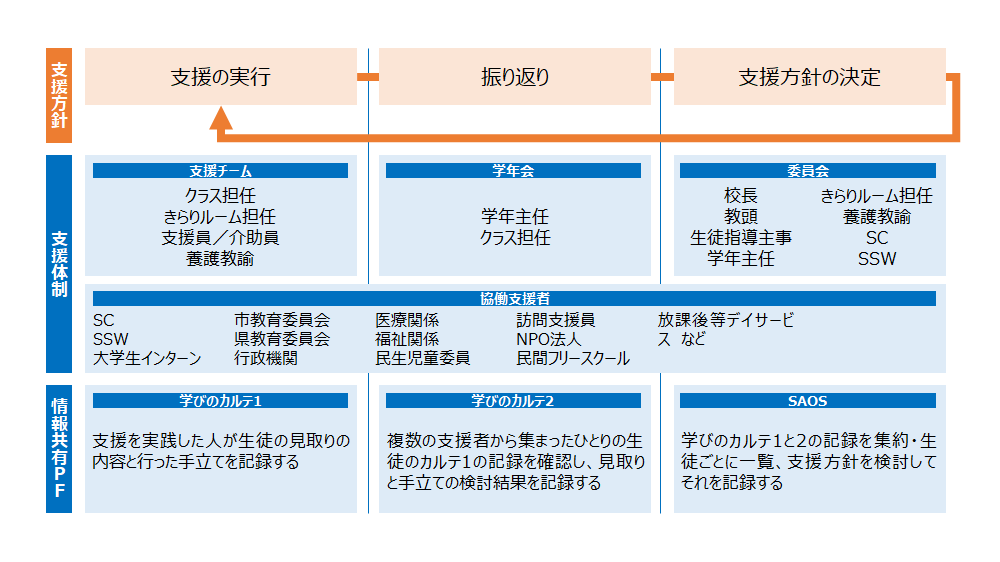

チームとしての支援体制としくみのモデル化

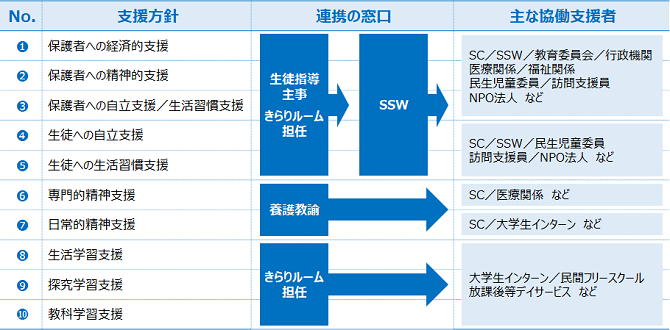

城東中における支援の流れや必要な協働支援者などを検討し、学校・教員が現状以上の負担なく、かつ十分な支援を行えるようにするため、「チームとしての支援体制」を整理しました。

各教員、SC、SSW、行政機関などがどのような役割を果たすのか明確化し、必要なタイミングで連携をはかることを可能にします。生徒への支援が途切れてしまう人的・組織的な要因を排除し、継続的な支援サイクルを回せるようにすることが目的です。

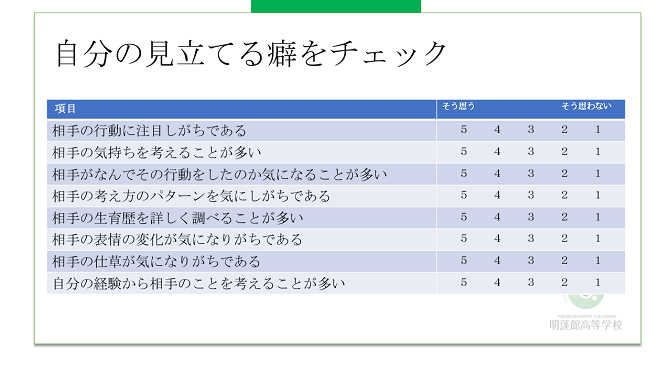

専門家への理解を深める研修

チームとしての支援体制の必要性、SCやSSWなどが果たす役割への理解を深め、適切な連携をはかれるようにするために3つの研修を実施しました。

1:困難を抱える生徒への理解とチーム連携の重要性

2:コーチングへの理解とスキルアップ

3:生徒の「困り感」を把握する見取りと見立ての方法

成果

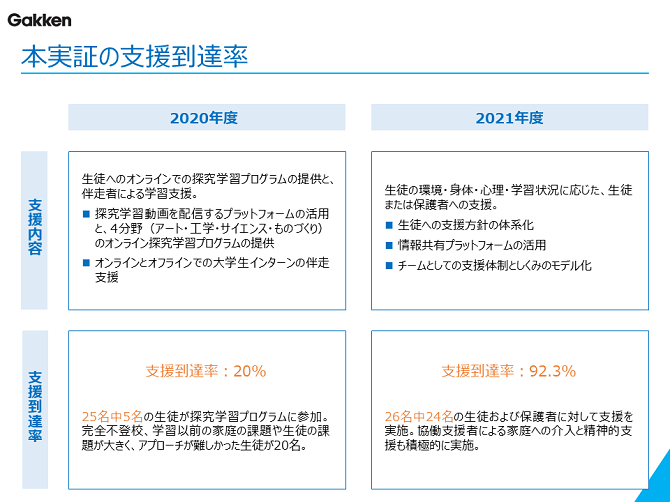

支援到達率が20%から92.3%に

前年度の実証では支援到達率が20%でしたが、今年度は92.3%に。支援方針を共有、学校内外で連携して支援を実践、情報を蓄積して振り返りをしやすくした結果、26名中24名の生徒・保護者に支援を届けることができています。例えば学年途中から教室に入れなくなった生徒に対し、「専門的精神支援」(SC)、「日常的精神支援」(担任)、「教科学習支援」(大学生インターン)を行った結果、インターンに心を開いて欠席日数が減ったり、インターンやSCとのやり取りから学力不振の状況が把握できたりするようになりました。

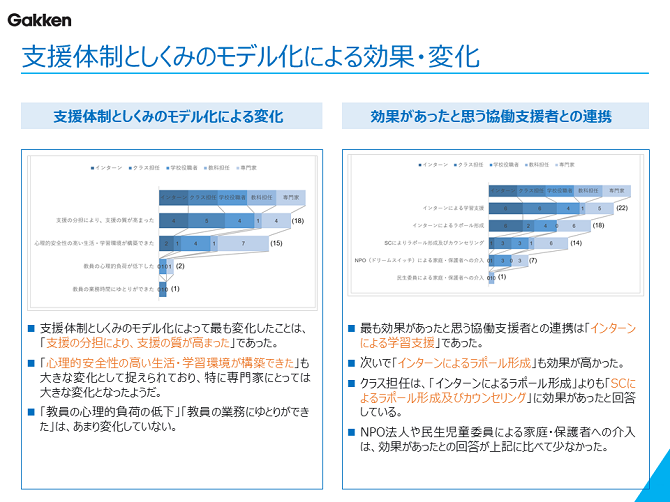

支援の分担で支援の質が高まる

本実証の取り組みに対して関係者は、55%が「中」、38%が「高」という評価をしています。

○支援の細分化によって支援内容が意識しやすくなった

○生徒の状態に合わせ、支援の選択肢のマッチングを考えるようになった

○支援の分担によって支援の質が高まった

○心理的安全性の高い環境が構築できた

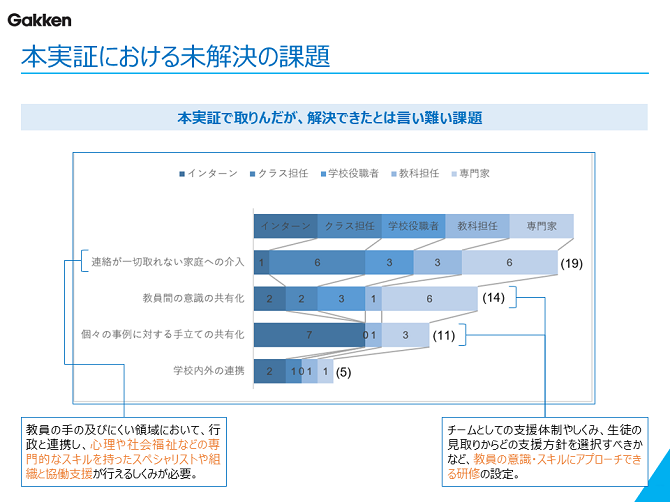

未解決の課題は連絡が取れない家庭への介入

効果のあった事例がある一方、解決できたとは言い難い課題について関係者は、「連絡が取れない家庭への介入」がもっとも大きいとしています。そして、このような難しいケースで変化の糸口を得るには、教員の手の及びにくい領域をサポートしてくれるSCやSSW、NPO法人などとさらなる連携が必要と考えています。しかし、実証終了後も活動を継続する際のネックとして、「予算の不足」「外部との連携を進めるコーディネーター不足」「SCやSSWの勤務日の固定化」があるとしています。

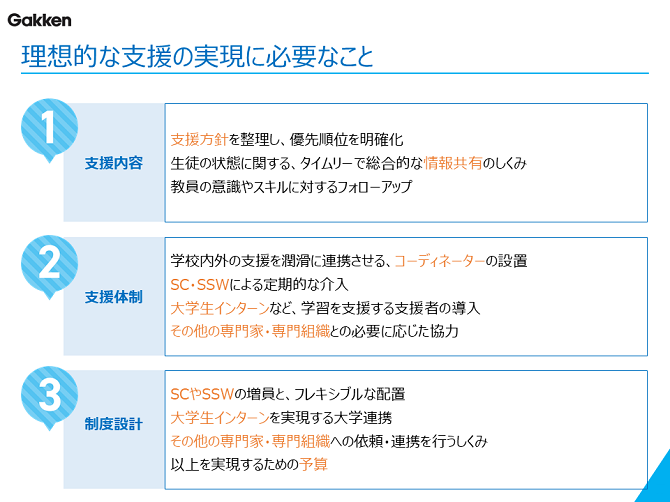

理想的な支援の実現に必要なこと

1:コーディネーター1名の加配

○個別の支援も可能で、学校内外の支援チームをまとめられる教員をコーディネーターとして加配。あるいは、心理と身体の専門家である養護教諭をコーディネーターとして加配。

2:SC・SSWの配置

○保護者に精神・福祉領域で対応できるSCやSSWなどの配置と勤務日時増。

○教育と福祉の連携が必須。子ども家庭庁など、縦割りでは越えられなかった壁を低くする制度設計も必要。

3:インターンの導入/専門家との連携

○日常的な精神支援や学習支援は大学生インターンが効果的。大学と協定締結するなどし、学生がスキルアップでき、支援も充実するしくみが必要。

○NPO法人や訪問支援員といった専門家・組織と必要に応じて連携を行えるしくみ。

実証環境

使用サービス:Google Workspace for Education

お問い合わせ先

サービス情報サイト

Google Workspace for Education:

https://edu.google.com/intl/ALL_jp/

サービス事業者サイト

https://www.gakken.co.jp/

| 実証事例名 | 福山市立城東中学校 チーム学校による個別最適化された生徒支援実証 |

|---|---|

| 受託事業者名 | 株式会社学研プラス |

| 実証パートナー名 | 福山市教員委員会、株式会社SPACE など |

| 実証年度 | |

| 事業カテゴリー種別 | |

| 実証地域 | 広島県福山市 |

| 実証校 | 福山市立城東中学校 |

| 対象 | |

| 対象学年 | 中学1年生~3年生 |

●このサービスをご覧の方はこんなサービスもご覧になられています。

-

Hero Makers 「未来の先生」へ至るEMBA型共...

「世界のあらゆるテクノロジーを集めた教室」と「ソクラテスが教える空っぽの教室」、どちらに自分の子供を任せたいだろうか? そんな示唆的な...

-

ファシリテーションスキル研修

ファシリテーションスキルを身に付けるための研修。 教員の方が自律性、協働性、多様性理解などのグローバルスキルをテーマとしたPBL型のワーク...

-

専門高校におけるPBLのSTEAMS化とフォーマッ...

創造性、課題設定解決力を育成する世界の人材開発競争に遅れないイノベーションを起こせる人材育成、人材育成のための指導者の発掘、育成、能力...

-

公教育と民間教育の連携による、個別最適化...

Society5.0で実現されるべき「個別に最適化された学び」には、学校教育と民間教育の協力・連携が理想的であり、そのひとつの形を実証するため。

-

地域創生xSDGs イノベーションプロジェク...

・地域の社会課題を題材にした実践的能力開発プログラムの構築。 ・主体性、課題設定・発見力や、多様性のある人材との共創を通じて「ビジネス...

-

「すらら」X「坂城高等学校」 地方の公立ス...

地方の公立スタンダート校で、英数校の3科目の授業に「すらら」を導入、個別最適化学習を実現することで、次の5つの実証を目指します。 1.生...

-

プロスポーツチーム等との連携による「新し...

地域のスポーツ資源の力をフル活用し、市内の子どもたちが、各自の興味・関心・能力に合わせて安全・安心にやりたいスポーツを持続的にできる環...

-

私学高等学校・中学校における部活動の新し...

部活動を取り巻く教員の働き方改革を進め、持続可能な部活動の仕組み構築を目指す 1.教員の働き方が適正となる部活動を目指す 2.関西学院...