学校独自の財源づくりのための資金調達に関する調査

実証事業 報告書

本事業について

背景

公教育では、教育公費の枠を超えた、校外と連携した意欲的な取り組み推進が困難。

目指す姿

公教育が独自財源を確保することにより、意欲的・継続的にチャレンジングな取組を実施できることを目指す

概要

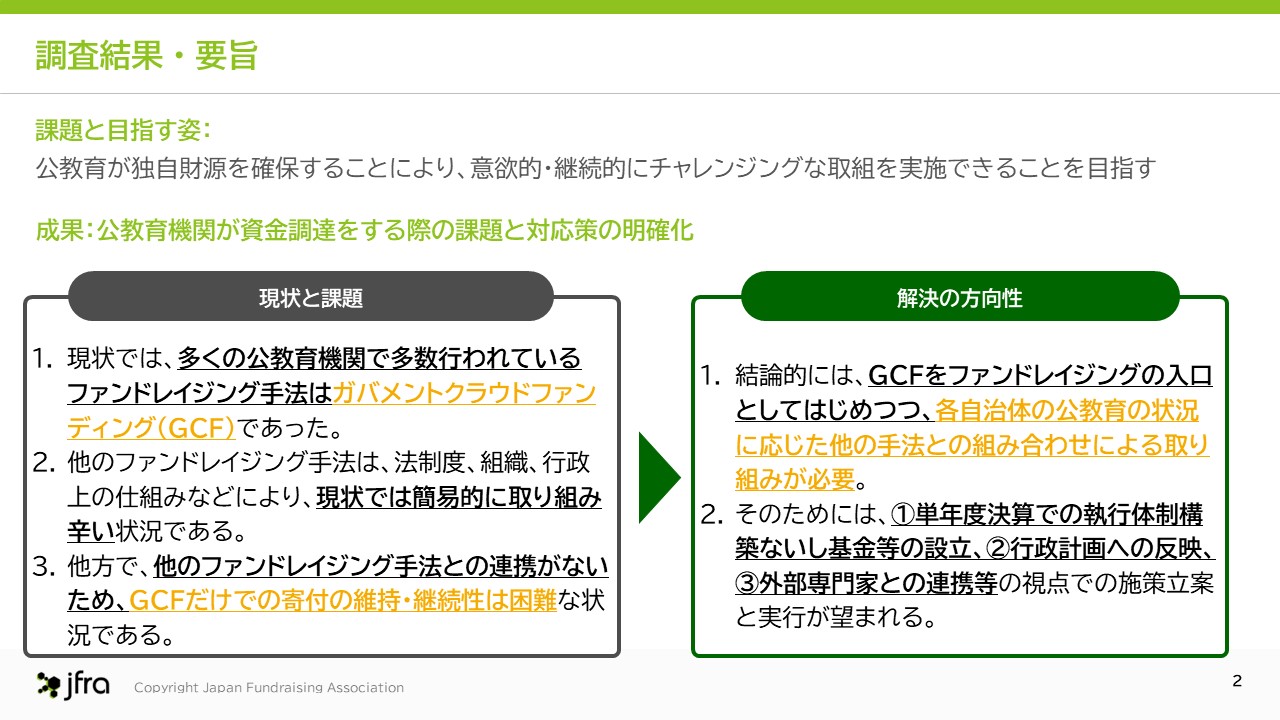

調査結果・要旨

現状では、多くの公教育機関で多数行われているファンドレイジング手法はガバメントクラウドファンディング(GCF)であった。また、他のファンドレイジング手法は、法制度、組織、行政上の仕組みなどにより、現状では簡易的に取り組み辛い状況である。他方で、他のファンドレイジング手法との連携がないため、GCFだけでの寄付の維持・継続性は困難な状況である。

結論的には、GCFをファンドレイジングの入口としてはじめつつ、各自治体の公教育の状況に応じた他の手法との組み合わせによる取り組みが必要。そのためには、①単年度決算での執行体制構築ないし基金等の設立、②行政計画への反映、③外部専門家との連携等の視点での施策立案と実行が望まれる。

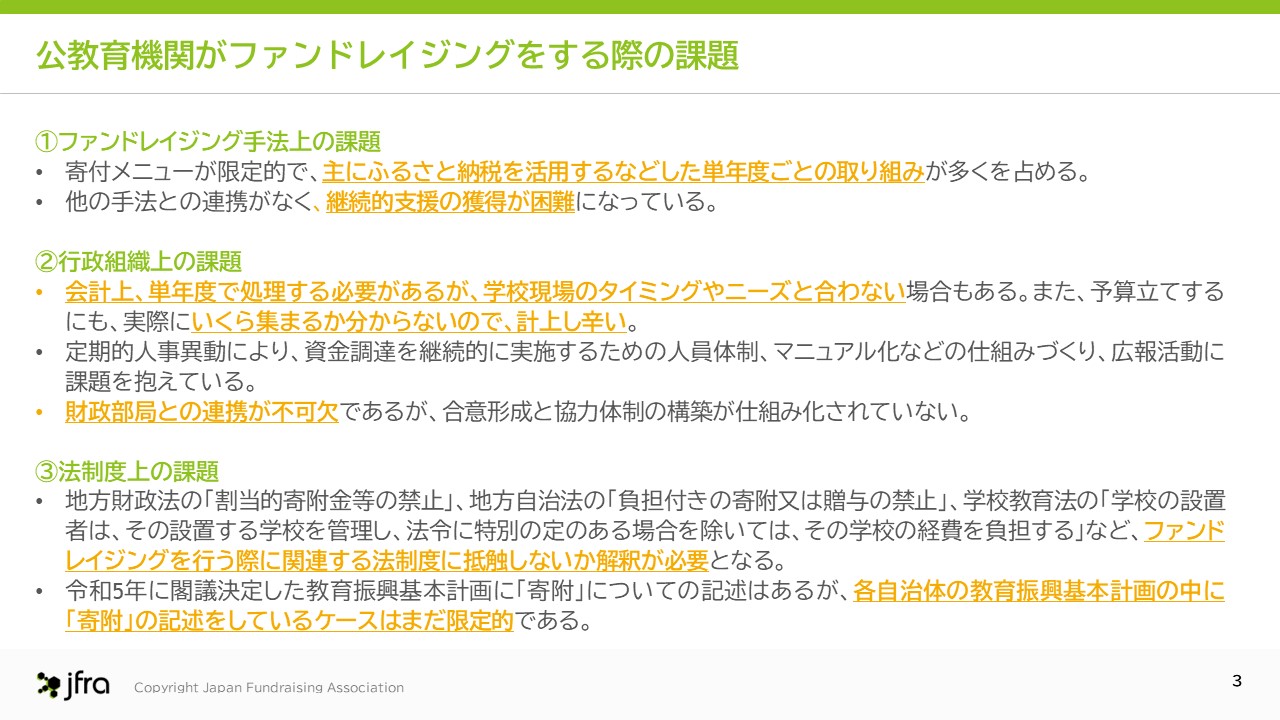

公教育機関がファンドレイジングをする際の課題

公教育機関がファンドレイジングを行う際には、大きく3つの課題があることが分かった。

1つ目は、ファンドレイジング手法上の課題で、寄付メニューの限定性や継続性についての課題であった。2つ目は、行政組織上の課題で、会計ルールや人事異動による知見の不定着、多部局間の連携における課題であった。3つ目は、法制度上の課題で、地方自治法、地方財政法、学校教育法などの関連法令での規制や国の方針の地方自治体レベルでの未定着などがあった。

成果

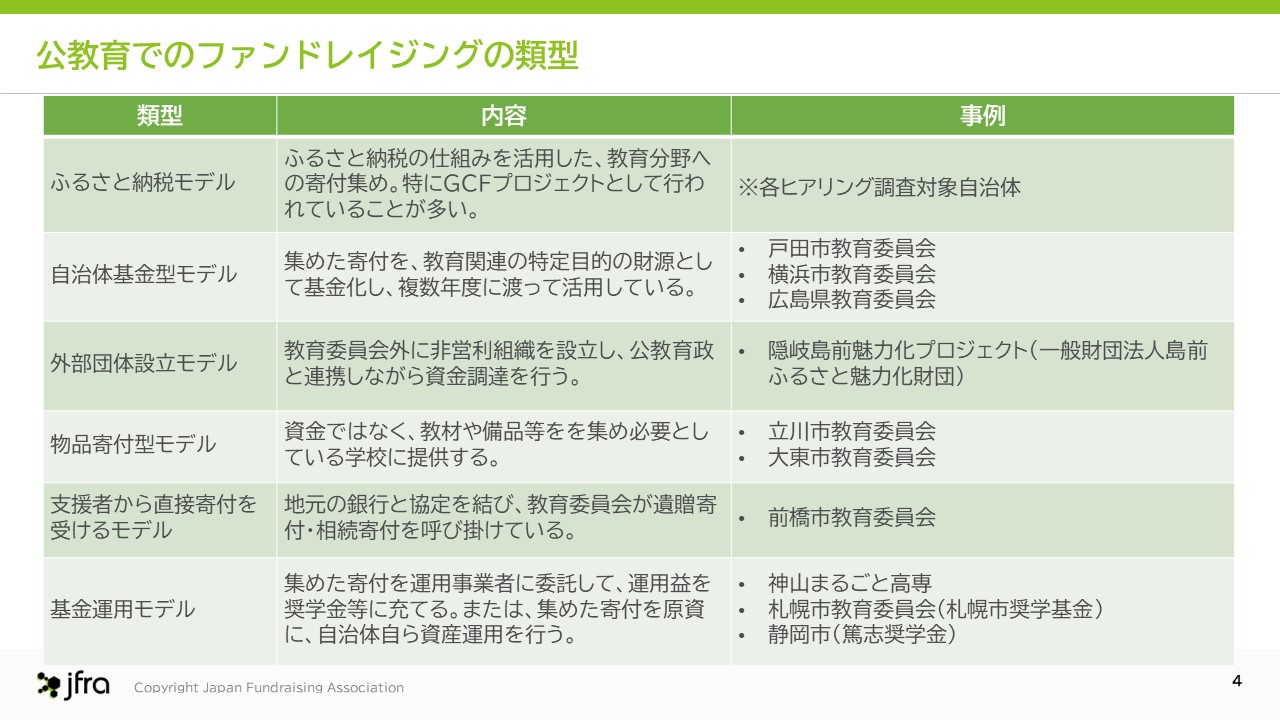

公教育でのファンドレイジングの類型

調査の結果、公教育機関でのファンドレイジングの事例は、大きく6つの類型に分けられた。この内、どの事例にも取り組まれていたのは「ふるさと納税モデル」で、やはり自治体が寄付集めを行う際に広く普及し定着していることが明らかになった。一方で、他の手法で取り組んでいる自治体は限定的であった。

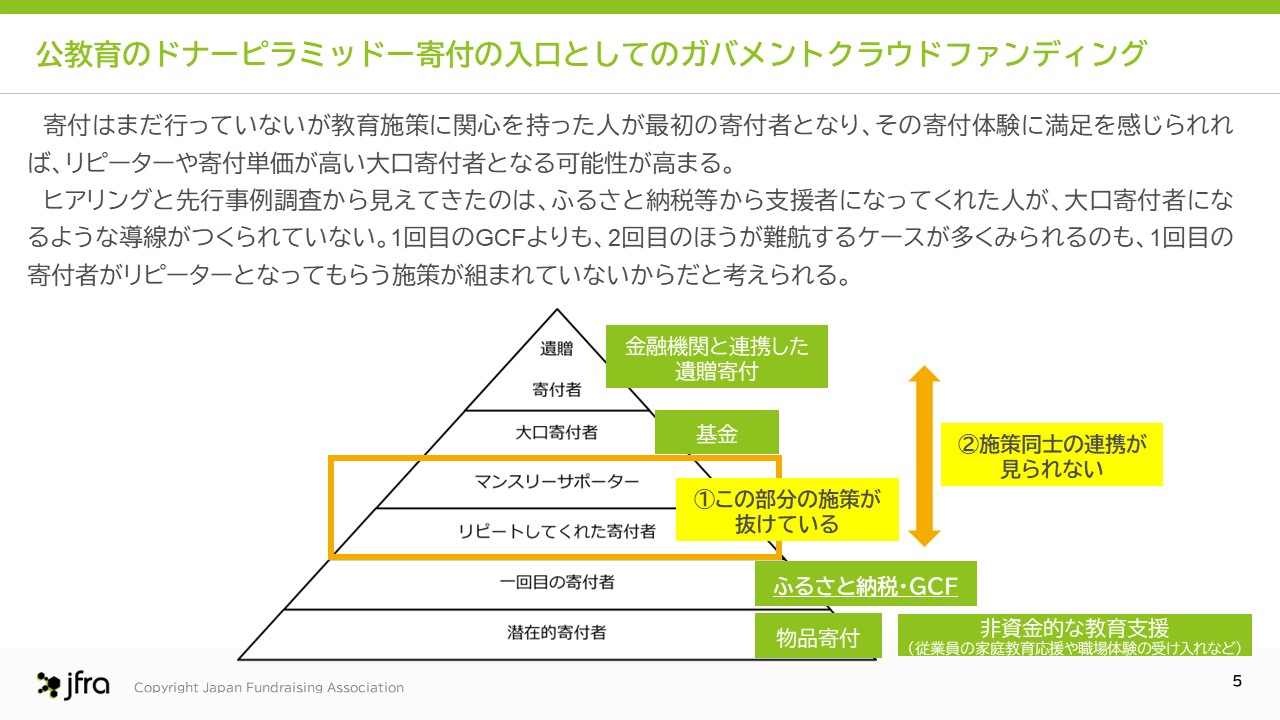

公教育のドナーピラミッドー寄付の入口としてのガバメントクラウドファンディング

公教育機関のファンドレイジングにおいては、現状で広く普及定着しているガバメント・クラウドファンディングを入り口としつつ、ピラミッドの他の手法との連携を事前に設計し、各自治体の状況に応じた支援者リレーションを行っていくことが望まれる。

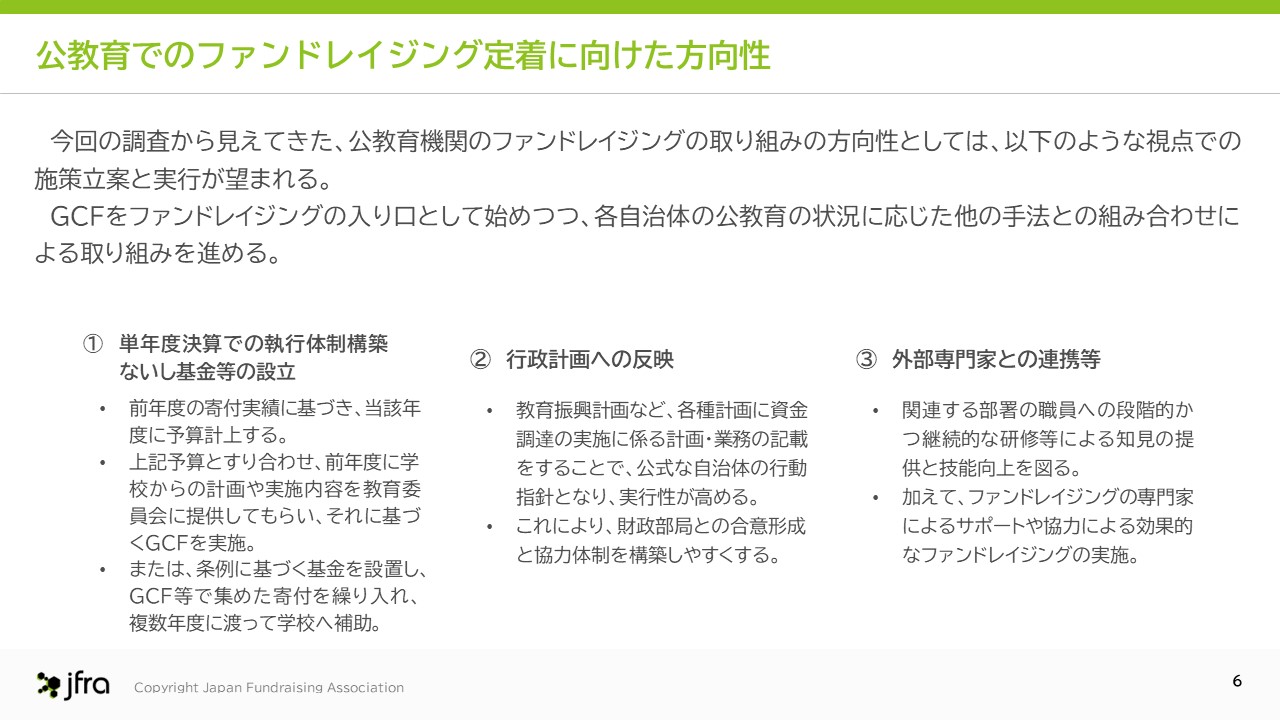

公教育でのファンドレイジング定着に向けた方向性

今後、公教育機関でファンドレイジングが定着していく方向性としては、①単年度決算での執行体制構築ないし基金等の設立、②行政計画への反映、③外部専門家との連携、の3つの方向性が考えられる。①は、受入れた寄付を翌年度予算で計上するなど、単年度決済として処理しつつ、教育現場ニーズと合わせる、ないし条例に基づく基金として一般財源とは分けて複数年度に渡って活用できるような処理にする。②は、教育振興計画などの自治体内での計画に明記することで、自治体の行動指針として定着させ、財政部局とのスムーズな連携を図る。③は、職員への研修提供による知見定着に加えて、外部専門家のサポートのもと、効果的なファンドレイジングの実践を行う。

| 実証事例名 | 学校独自の財源づくりのための資金調達に関する調査 |

|---|---|

| 受託事業者名 | 日本ファンドレイジング協会 |

| 実証パートナー名 | 久保匠、鎌倉幸子、青山織衣 |

| 実証年度 | |

| 事業カテゴリー種別 | |

| 実証地域 | 全国 |

| 対象 | |

| 対象学年 | 公教育機関のファンドレイジング実態が対象 |

●このサービスをご覧の方はこんなサービスもご覧になられています。

-

課外にある学びの資源を”選択・活用する力”...

課外にある学びの資源を、自らの意欲・関心に基づいて選択・創造し、学び続ける力と、それを加速させるつながりを誰もが 獲得できるサードプレイ...

-

越境的・共創的な学びを実現するみらいハイ...

-

自ら課題を発見・設定するPBLの開発とその実...

・中高生がゼロから課題を発見・設定するPBLの開発と提供 ・中高生がゼロから課題を発見・設定することを支援するための社会人向け研修の開発と...

-

「未来の教室(学びの場)創出事業)〜Robot...

本事業ではNYアカデミーのメンター制度の仕組みを参考に、学生にとって新たな仕事機会、キャリア構築を目指すとともに、高校生以下の創造的な学...

-

総合型地域スポーツクラブから「未来のブカ...

公立中学校の/休日の/部活動地域移行の/その次に想定される「新しい放課後ビジョン」の創出が、時間に追われる中学生の生活改革をもたらす可能性...

-

「画像×生成AIを用いた幼児教育・保育現場の...

-

プラント業界における「IoT人材」を育成する...

プラントの運転や保安などにおける課題に対し、広義のIoT、システムを利活用して解決に取り組む人材を育成する。

-

「探究」中心のカリキュラム・マネジメント...

「探究」中心のカリキュラムを実現するための教員の学びのモデルと評価方法の構築、およびその実証(2022年度からのカリキュラム改革を控える実...