シェア型オンライン教育支援センター事業

実証事業 報告書

本事業について

目的

オンラインを活用し人材やプログラムを自治体を超えてシェアすることで、不登校支援のリソース不足を補い、データの蓄積・分析によりノウハウを展開できるような新たな支援体制を構築すること。

概要

全国から集まる支援者

保護者をサポートしつつ子どもの個別支援計画を立てる「支援計画コーディネーター」や、定期的な面談を軸に子どものサポートをする「メンター」など、伴走者を全国から募集・採用しました。説明会には800人以上が参加。1ヵ月の研修期間を経て、オンラインでの支援がスタートします。

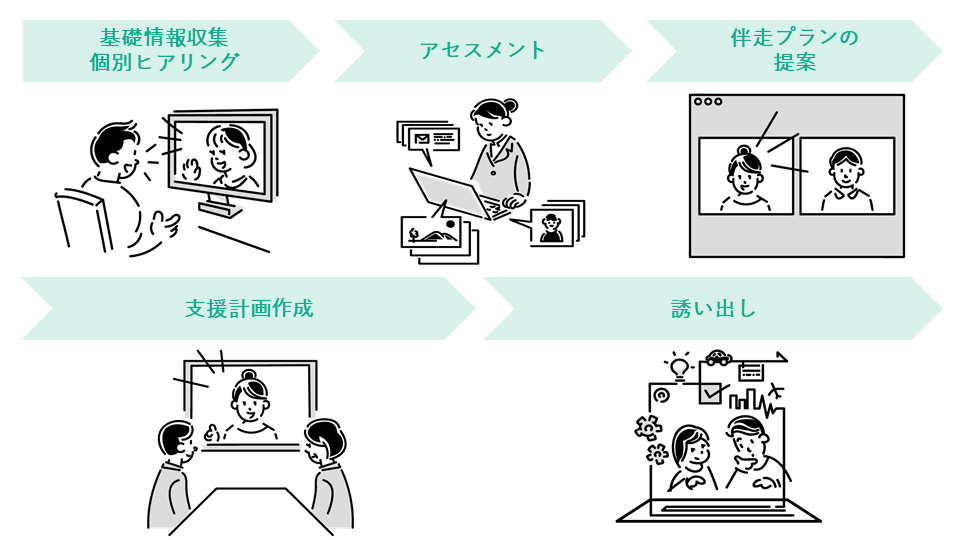

支援計画コーディネーター

支援計画コーディネーターは保護者からの基礎情報、ヒアリング情報、こどもとの面談、メンターからのこどもの情報などをもとに、総合的にこどもの状況を見立て、支援計画を作成します。支援計画ではこども・家庭・周辺環境の強みをもとにroom-Kでの支援メニューを検討します。毎月の振り返りと3ヶ月に1回のアセスメントと計画の見直しを行います。

メンター

メンターには主に2つの役割があります。1つは、子どもたちにとってオンラインの場が安心・安全な場となるよう、子どもと信頼関係性を築くこと。2つ目は、子どもの状態に応じて支援内容を調節し、少しずつ子どもの意欲を引き出していくことです。「作戦会議」と呼ばれる定期的な面談機会を活用し、関係構築と学びや活動への誘い出しを行います。

学びプログラム

子どもたちの興味・関心、ニーズをもとにオンラインの学びのプログラムを個別型または集団型で実施しています。「学習支援」「教科ワークショップ」「SST(ソーシャルスキルトレーニング)」「クラブ活動」の4タイプのコンテンツを軸に、子どもたちの学びの意欲を引き出し深めていきます。

成果

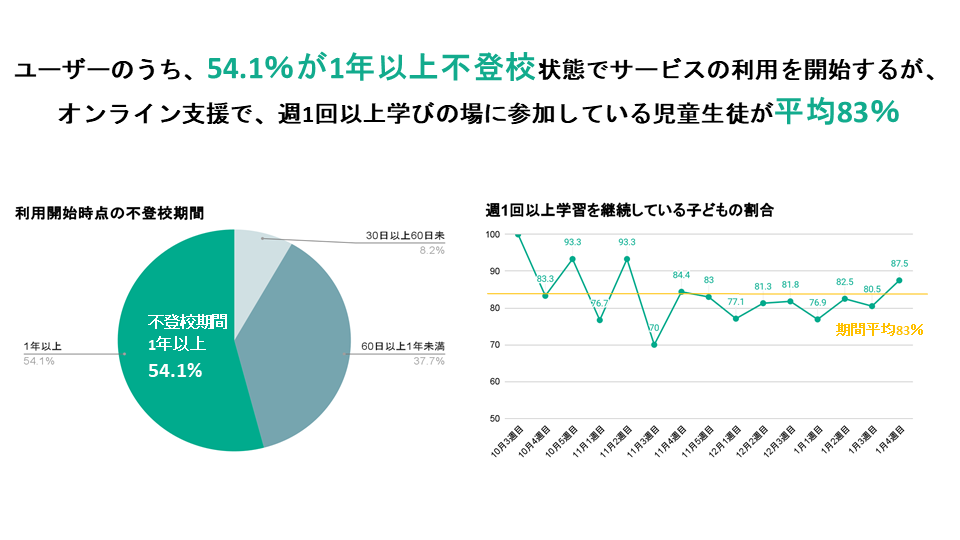

サービス利用率

ユーザーのうち、54.1%が1年以上不登校状態でサービスの利用を開始しましたが、実証期間を通じて、週1回以上学びの場に参加している児童生徒の割合は平均で83%に上りました。メンターによる作戦会議を中心に子どもたちが安心できる環境をつくりつつ、学びの場に誘い出した効果が上がったと思われます。

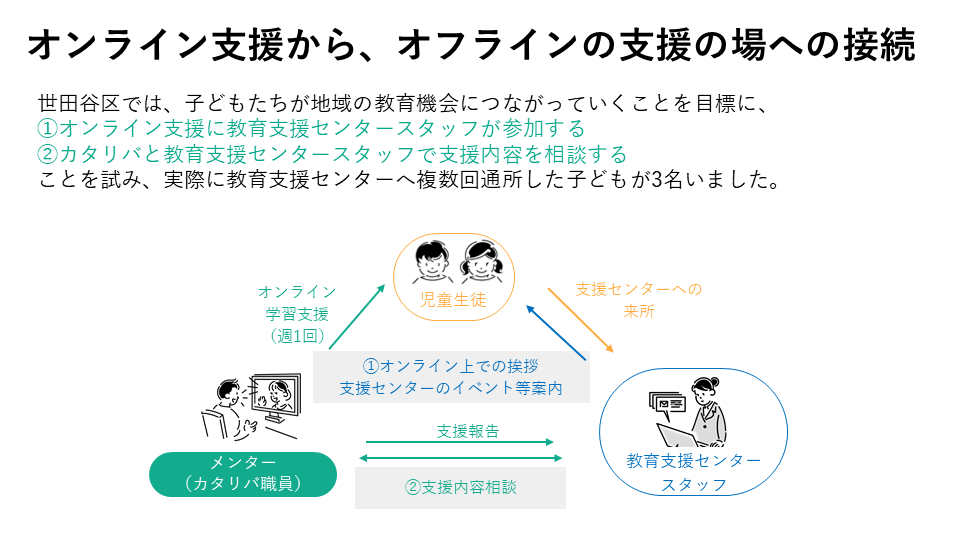

オフライン支援への接続

世田谷区との連携においては、オンライン支援をきっかけに、オフラインの支援の場(教育支援センター)への通所につなげることも目指して支援に取り組みました。現場スタッフがカタリバスタッフと一緒にオンラインの場に参加して関係を築いたことで、4名の子どもが通所に至りました。

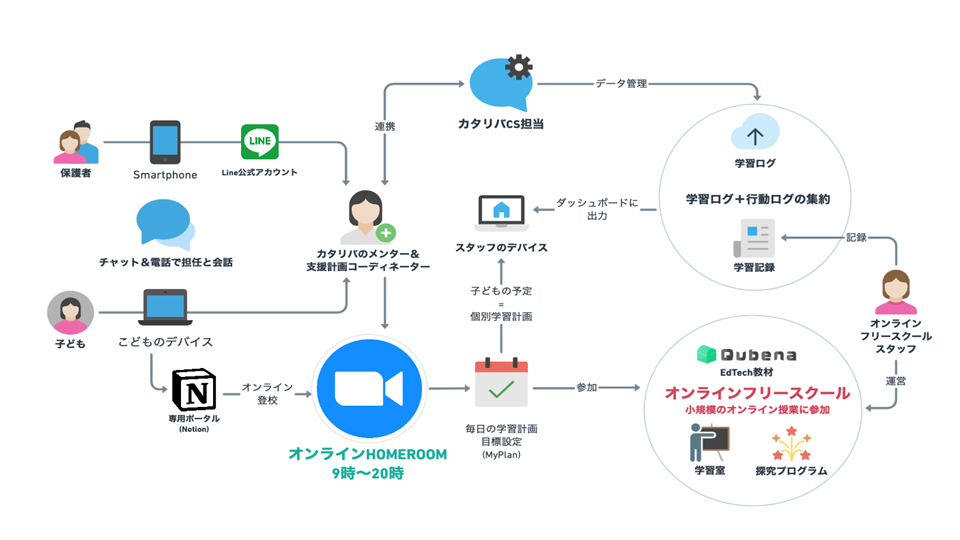

デジタルを活用した支援システムの構築

オンラインで効果的・効率的に支援を実行するため、スプレッドシートを用いて開発したダッシュボードと既存のツールを組み合わせ、独自の支援システムを構築しました。また、子どもの状態を見立てて適切な支援メニューを提案するためのアセスメント指標や個別支援計画のフォーマットも作成しました。

実証環境

使用端末:Chrome Book または 利用者の所持するPC・iPad等

利用教材:Qubena、アルスパーク!(プログラミング教材)、Minecraft: Education Edition、NHK for School など

その他利用ITツール:Google Workspace、LINE for Business、Zoom、Notionなど

お問い合わせ先

「未来の教室」実証事務局

https://www.learning-innovation.go.jp/faq/

サービス情報サイト

https://futoko.katariba.online/

ダウンロードコンテンツ

ー

サービス事業者サイト

https://www.katariba.or.jp/

| 実証事例名 | シェア型オンライン教育支援センター事業 |

|---|---|

| 受託事業者名 | 認定特定非営利活動法人カタリバ |

| 実証年度 | |

| 事業カテゴリー種別 | |

| 実証地域 | 広島県、世田谷区、中野区(区立中学校3校)、その他BtoC利用者の居住地域 |

| 対象 | |

| 対象学年 | 小中学生(不登校状態または不登校傾向にある子どもが対象) |

●このサービスをご覧の方はこんなサービスもご覧になられています。

-

大学生(学部生)による産学連携授業『Ocha-...

「Ocha-Solution Program」を活用し、企業人(技術者等)-学生-大学人(教授)が有機的に結びつき、学生が価値ある企業課題を解決することで「...

-

学習指導要領に紐づいた体験型授業「ABSL(A...

企業プログラムや多様な社会教育施設のプログラムなど、児童生徒がわくわくしながら体験的に学べるコンテンツを開発・整理し、将来的には教科の...

-

「未来の教室」(学びの場)創出事業〜MaaS...

AIかつグローバル人材を育成するため、MaaSを題材とし、幅広い層が年間を通じて学べるSTEAM教育のプログラムを構築する

-

グローバルキャリア探究キャンパスCROSS BRIDGE

CROSS BRIDGEは全国の高校生がオンラインで国内外の社会課題と接点を持ち、その解決に取り組むロールモデルとの出会いやメンターとの対話を通じ...

-

地域課題を題材とした企業研修プログラム

STEAM人材育成のための企業研修として、地域の社会課題を題材としたプログラムの実証を行う。 また、研修会社と連携し、自走化のための企業の費...

-

観光予報プラットフォームDS(Data Science...

観光ビックデータを使い、エビデンスを作成し、根拠とともに「表現」するチカラを養います。「観光」切り口に社会だけでなく理科、数学、地理な...

-

Hero Makers 「未来の先生」へ至るEMBA型共...

「世界のあらゆるテクノロジーを集めた教室」と「ソクラテスが教える空っぽの教室」、どちらに自分の子供を任せたいだろうか? そんな示唆的な...

-

「化学分野におけるデジタル人材」を育成す...

化学分野を担う産官学関係者が本事業を通じて、化学の専門性に加え「データ科学」を活用し、情報とのインターフェースを担う人材を育成するし、...