ミネルバ大学教授法を題材とした「未来の学校」像の探究 〜アクティブラーニング・反転学習・オンライン双方向授業等を活用した、新たな学び・教職員・学校のあり方の模索〜

実証事業 報告書

本事業について

目的

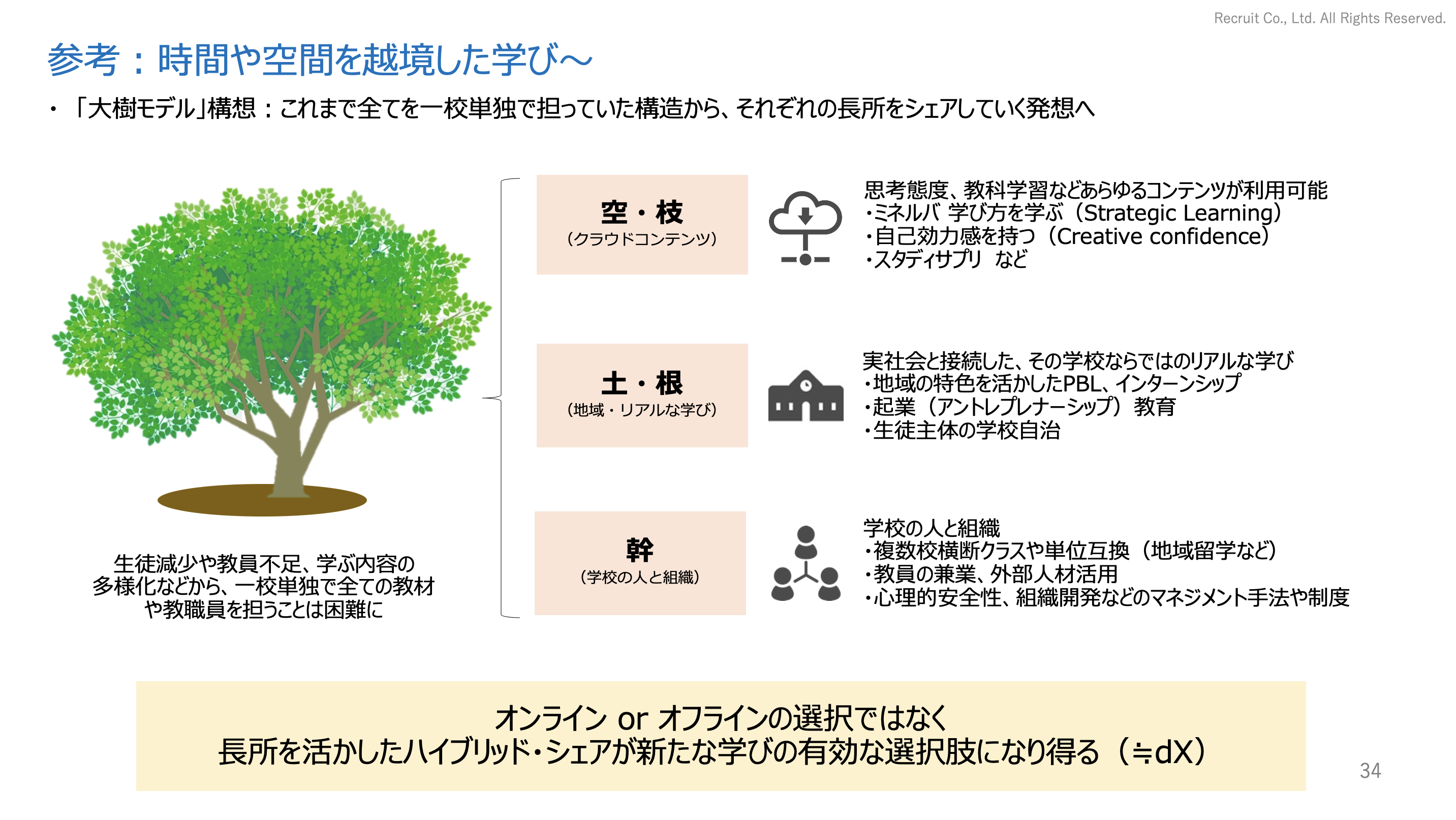

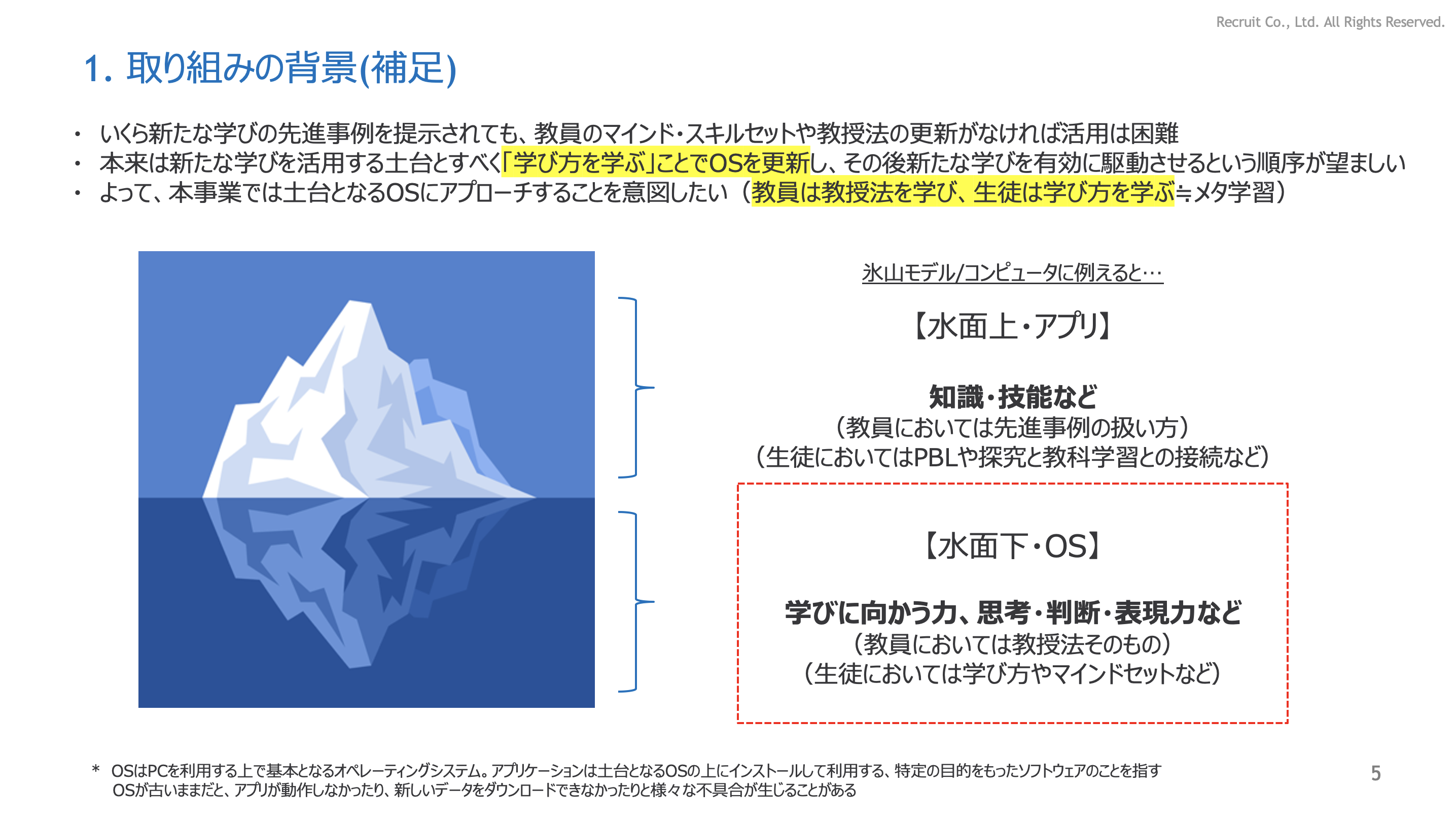

学校教職員や高校生が「学び方を学ぶトレーニング」等を通じメタ認知を高めることで、自律的に新たな学びを実践するマインドセット・スキルや仕組み(OS)を獲得している状態(≒学習する学校組織)を実現していくこと

概要

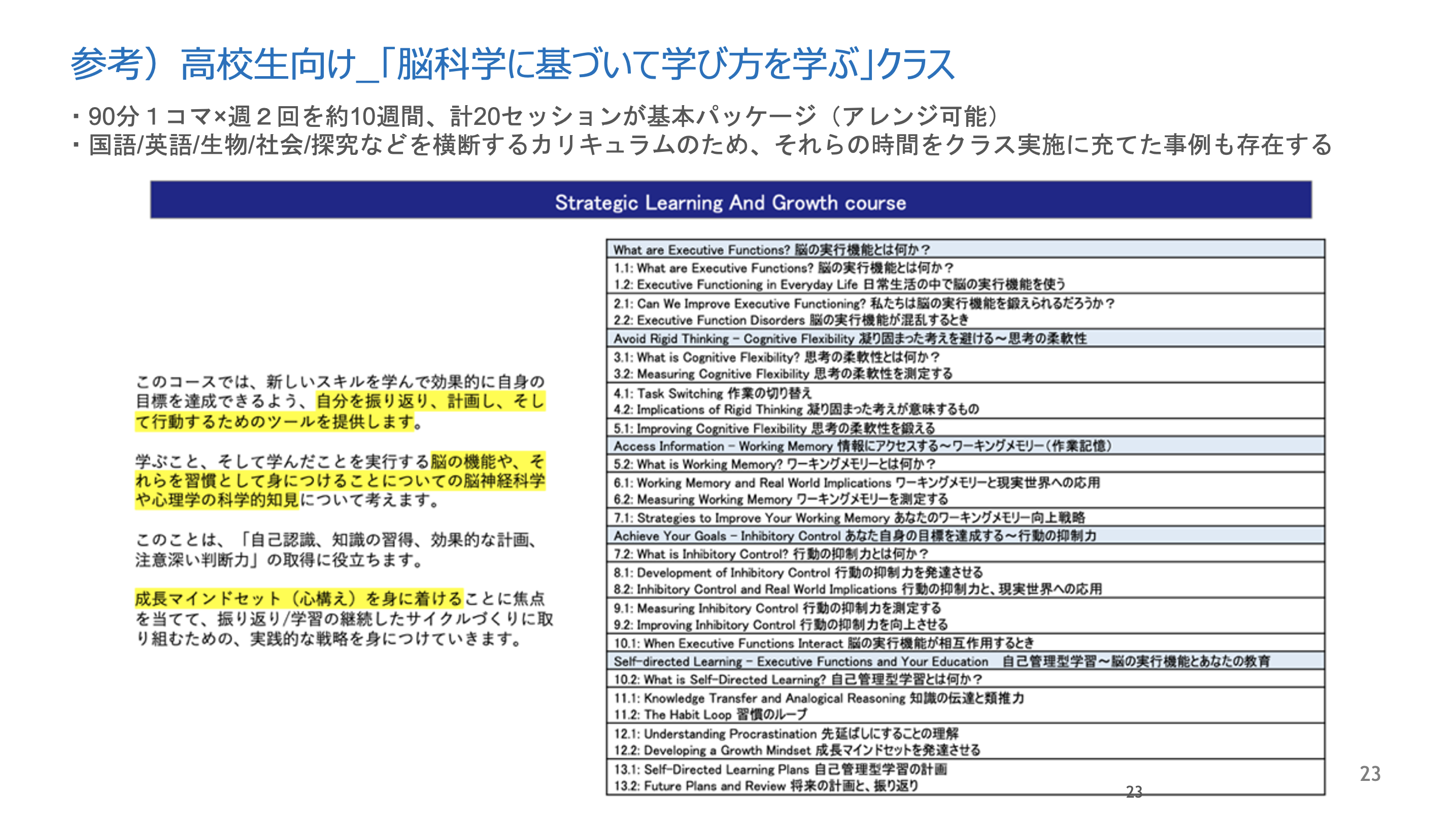

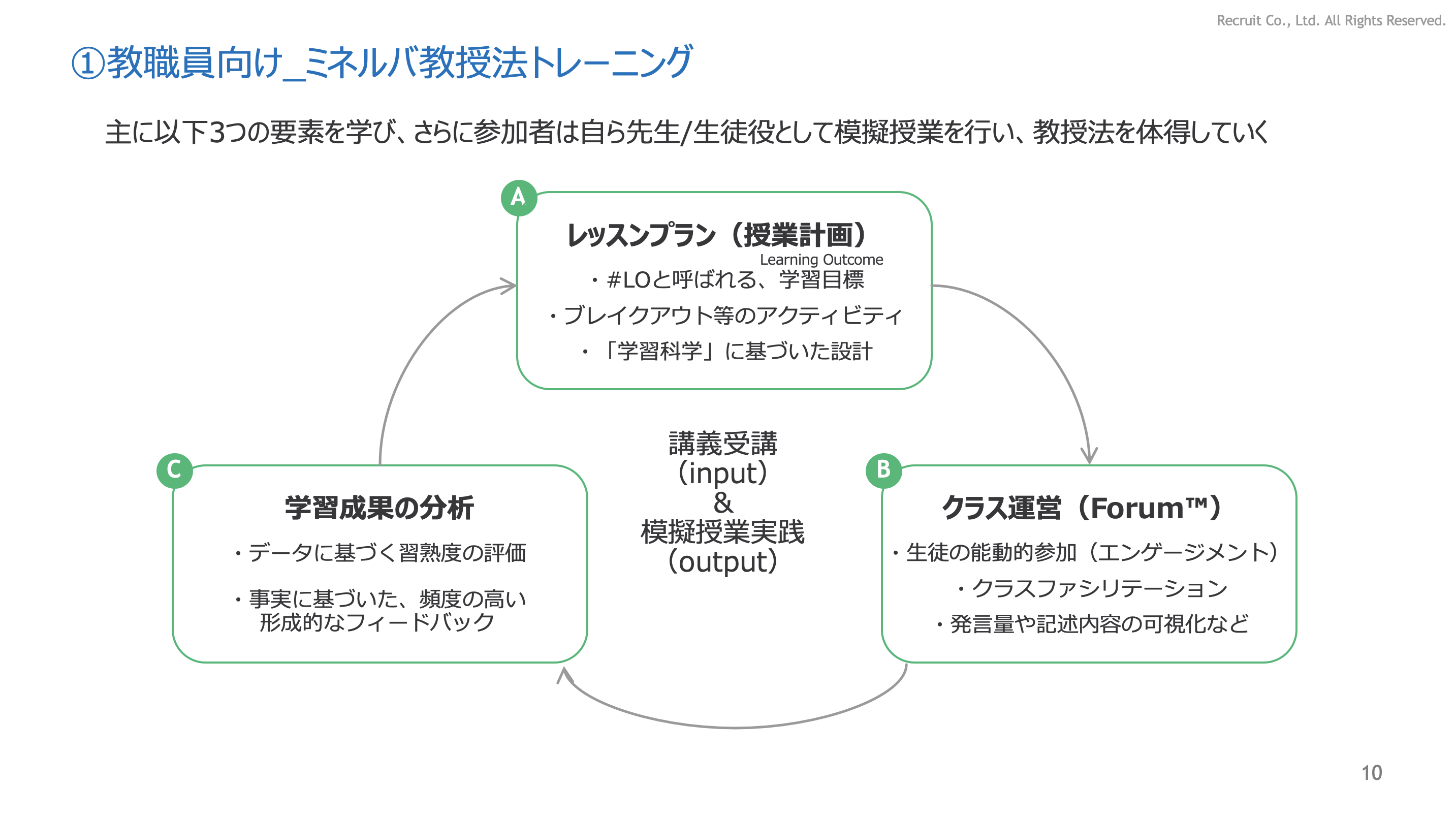

教職員向け_ミネルバ教授法トレーニングの全体像

脳科学や心理学を横断した「学習科学」に基づき、授業計画やクラス運営、生徒へのフィードバック方法などを学びます。その後参加者同士で「模擬授業」を開催。学んで終わりではなく、得た知識を使い相互にフィードバックを受けることで、定着と現場実践に繋げます。

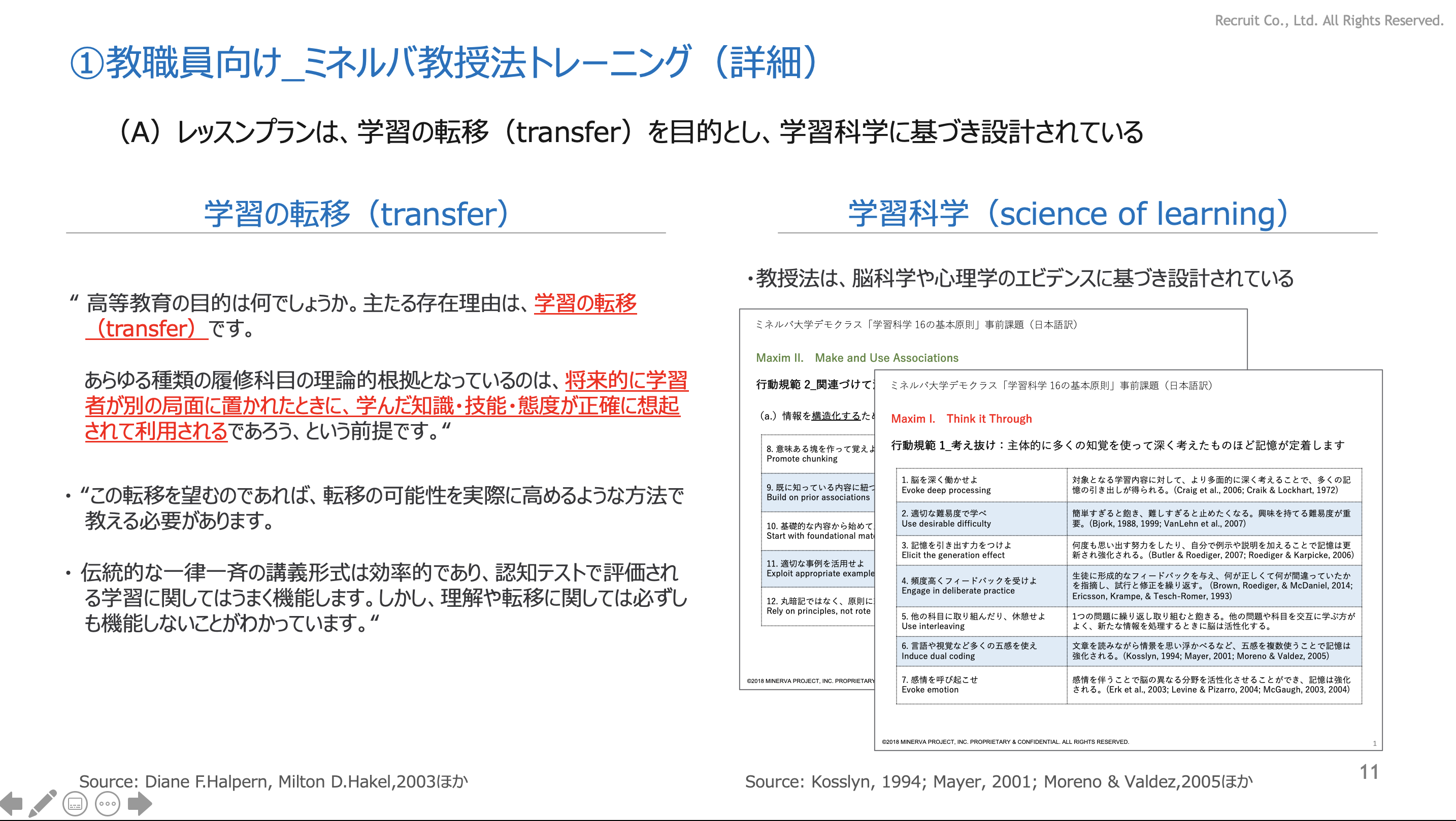

学習の転移を目的とした科学的な教授法設計

「丸暗記してテストで正解する」ことを目的とせず、学んだ内容が別の場所でも実践できる(転移:transfer)学習構造づくりを目指します。教職員向けも高校生向けも、「知る→分かる→できる」、といった転移を目的として、科学的に教授法が設計されています。

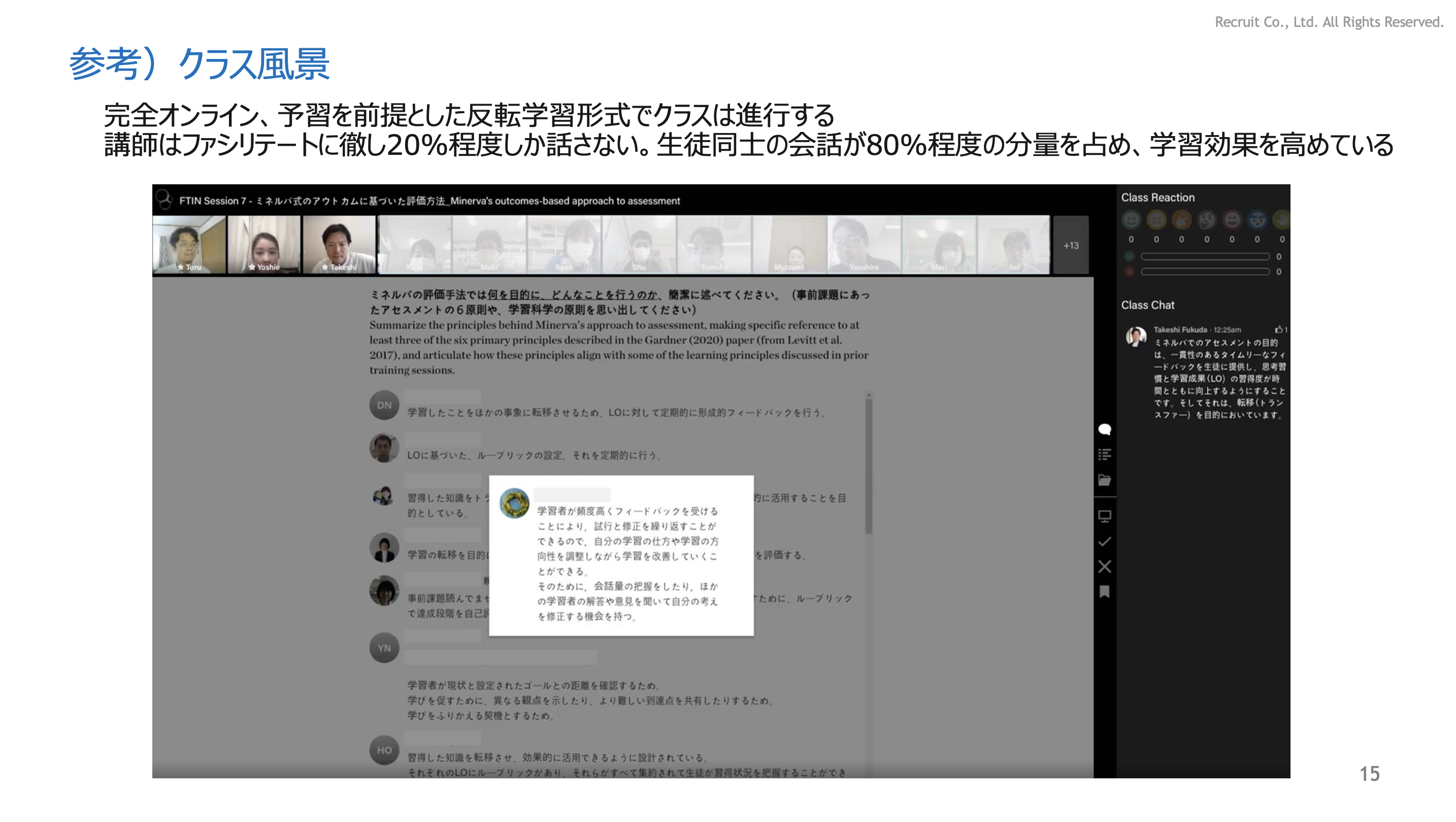

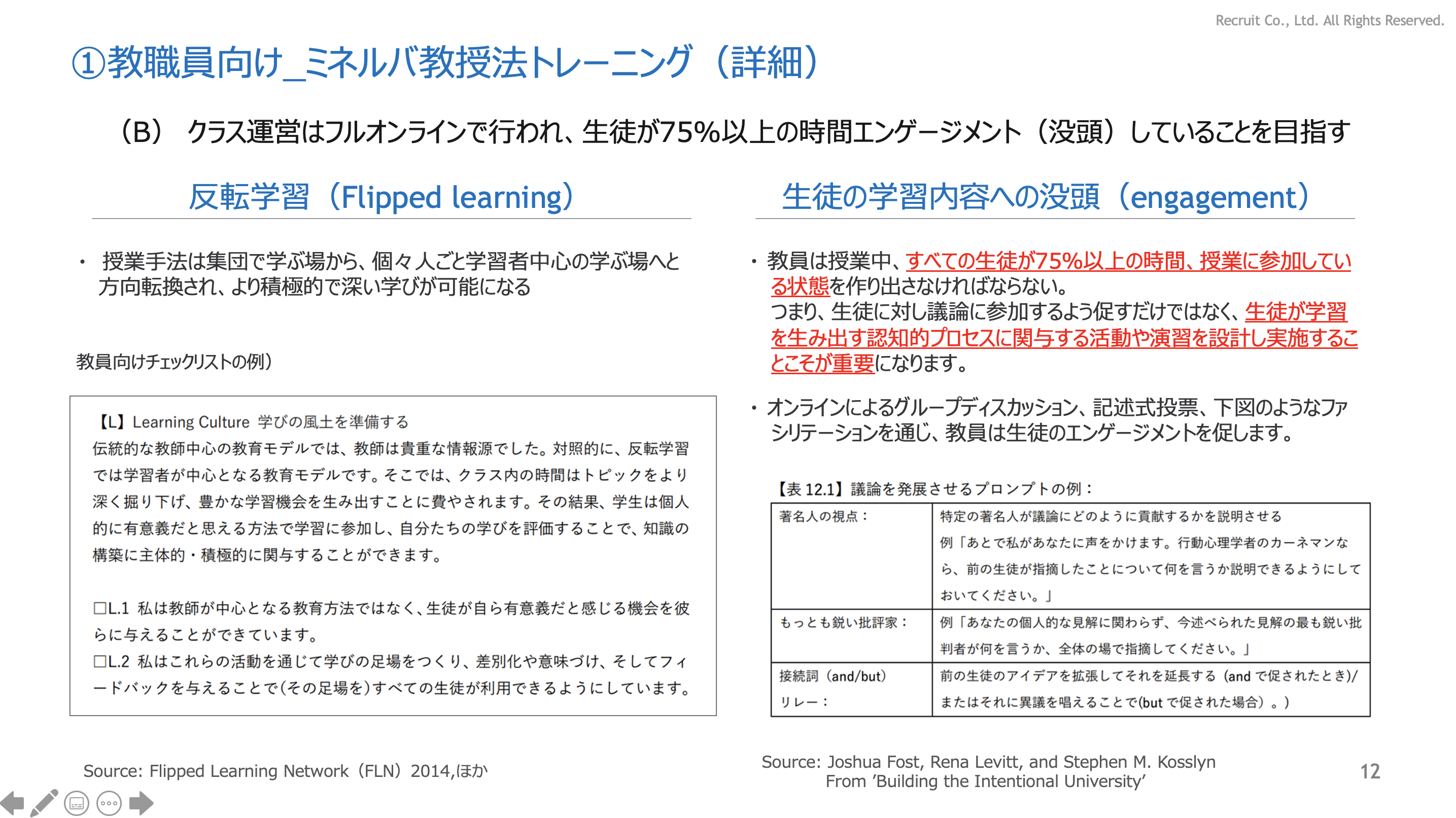

反転学習とエンゲージメント(没頭)

授業中教員はファシリテーターに徹し、全体の20%程度しか話すことはありません。生徒は事前予習で必要な知識をインプットしたのち、クラス議論に取り組みます。「予習をしてこないのでは?」という先生方の心配をよそに、この方式に慣れてくると生徒からは「せっかく予習してきたのになぜ当ててくれないのか」などの声が出るケースが多く見られます。

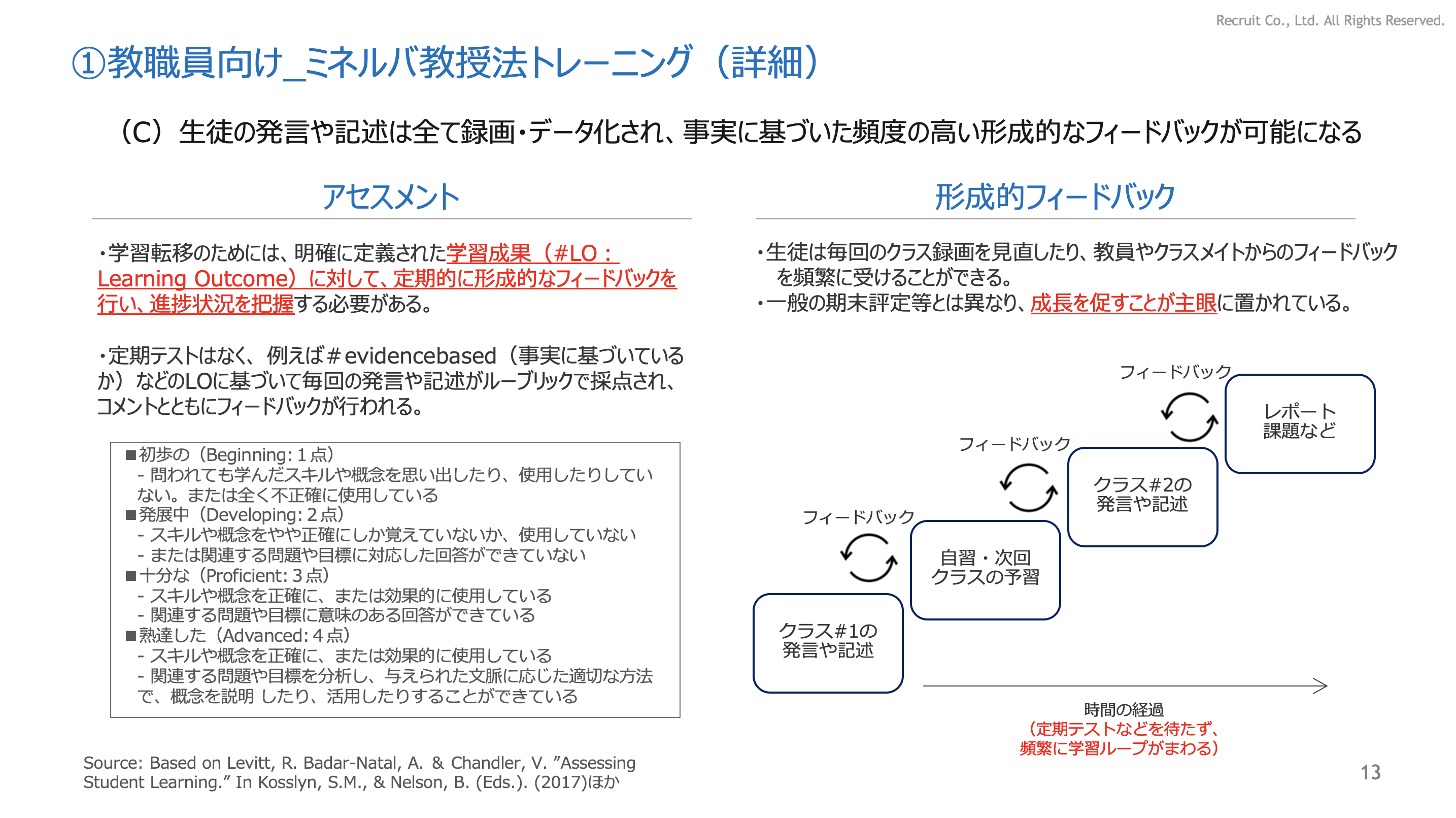

アセスメントと形成的フィードバック

ミネルバでは定期テストはありません。毎回の授業の発言や記述に対して、単に採点しジャッジするのではなく成長を促す形成的なフィードバックを行います。事実に基づいた頻繁なフィードバックは生徒の気づきや成長を加速します。実践できる知恵の獲得は生徒の自信にも繋がり、よりクラスへのエンゲージメント(没頭)を加速させる好循環を生むことができます。

成果

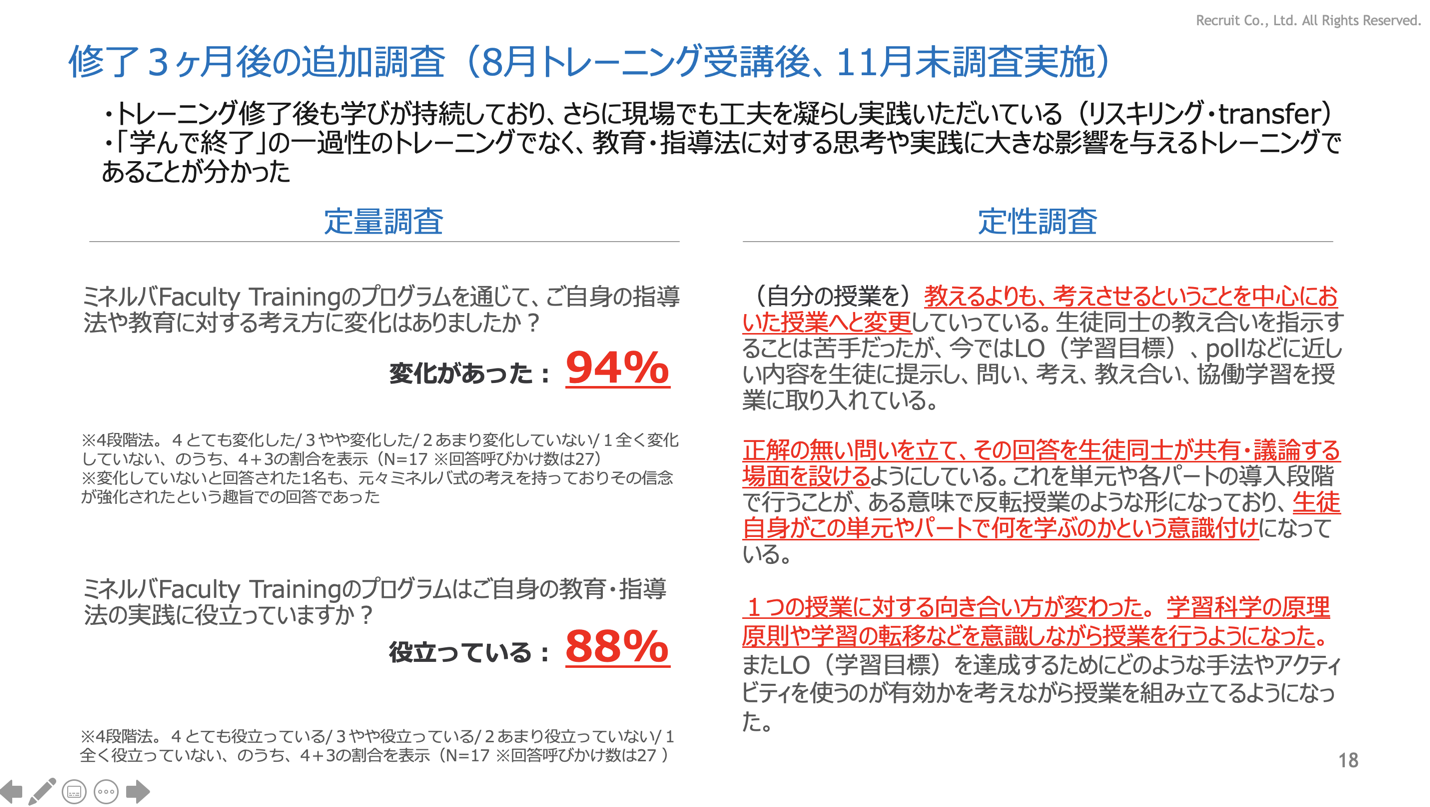

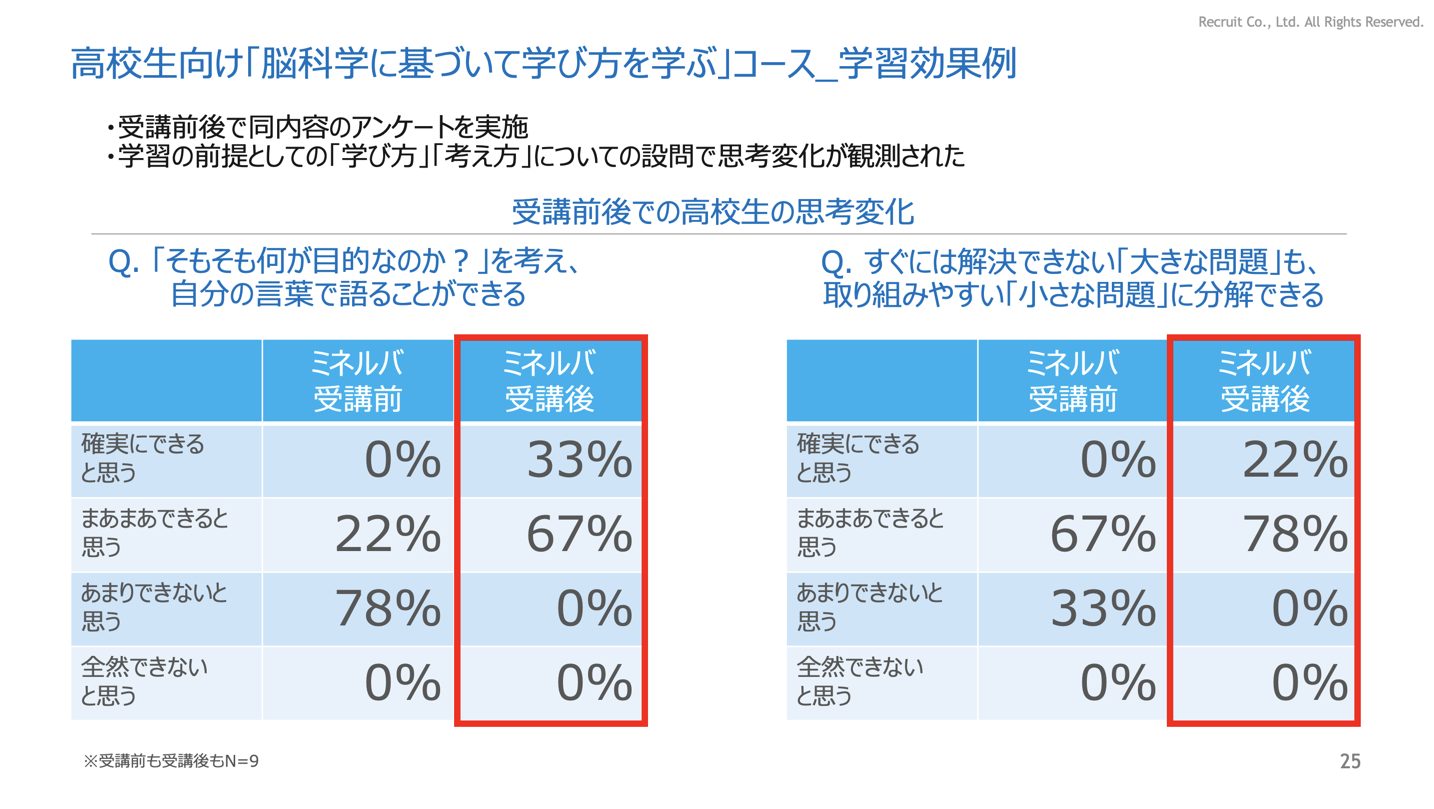

教職員向けトレーニング_修了3ヶ月後の調査結果

先生方は得た学びをそのままにせず、それぞれの授業に知見を持ち込んで工夫されている様子が分かります。現場トライアルの過程で試行錯誤し、トレーニング受講生同士連絡を取り合って事例を共有し、問題解決していくという例も見られました。

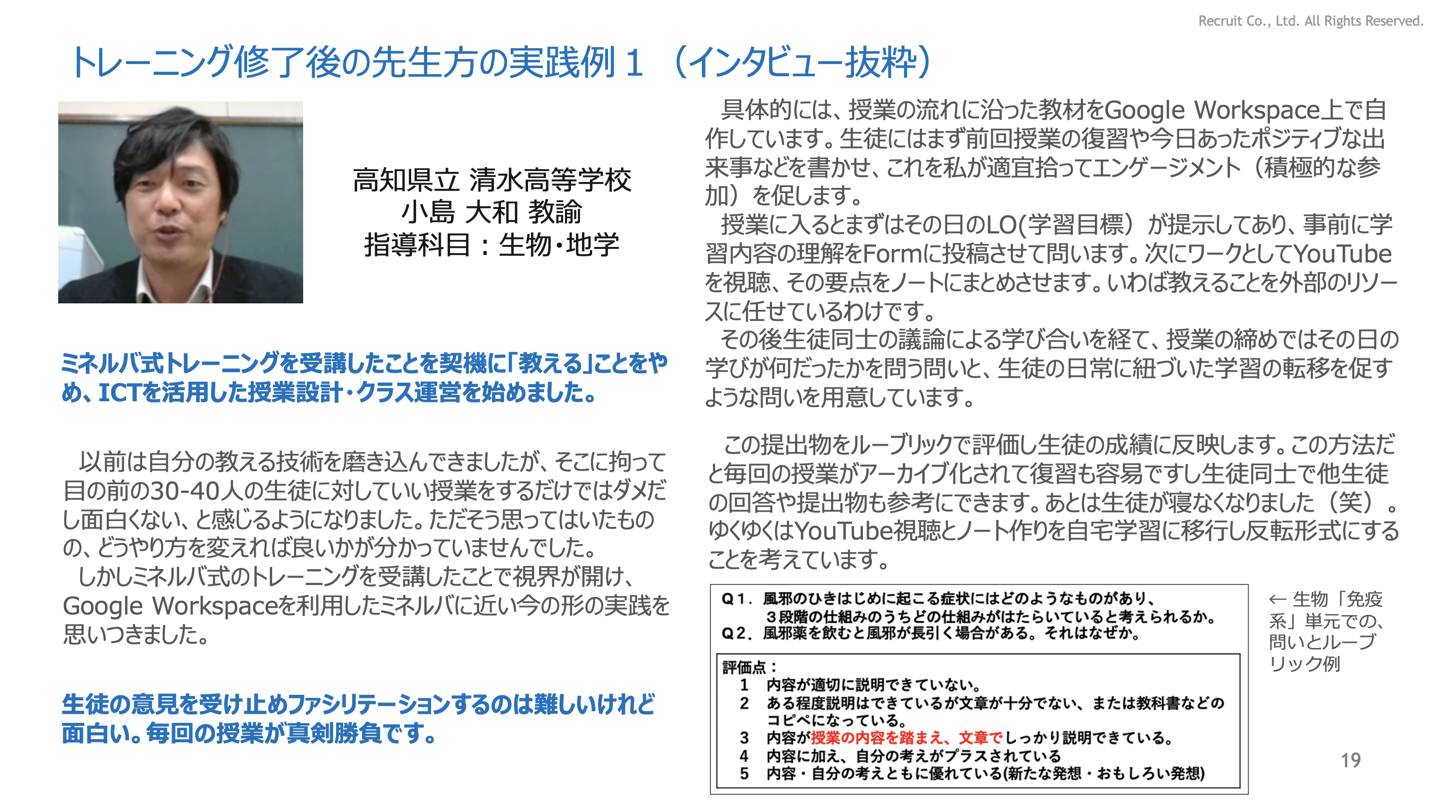

高知県立清水高等学校での実践例

小島教諭による「教えない授業、反転学習」へのチャレンジ。脳科学に基づいた生徒への問いかけなど、様々な工夫が凝らされています。オンライン双方向授業が可能なので、生徒と先生は物理的にどこにいても成立します。(文科省COREハイスクールネットワーク事業での実践も進められています)

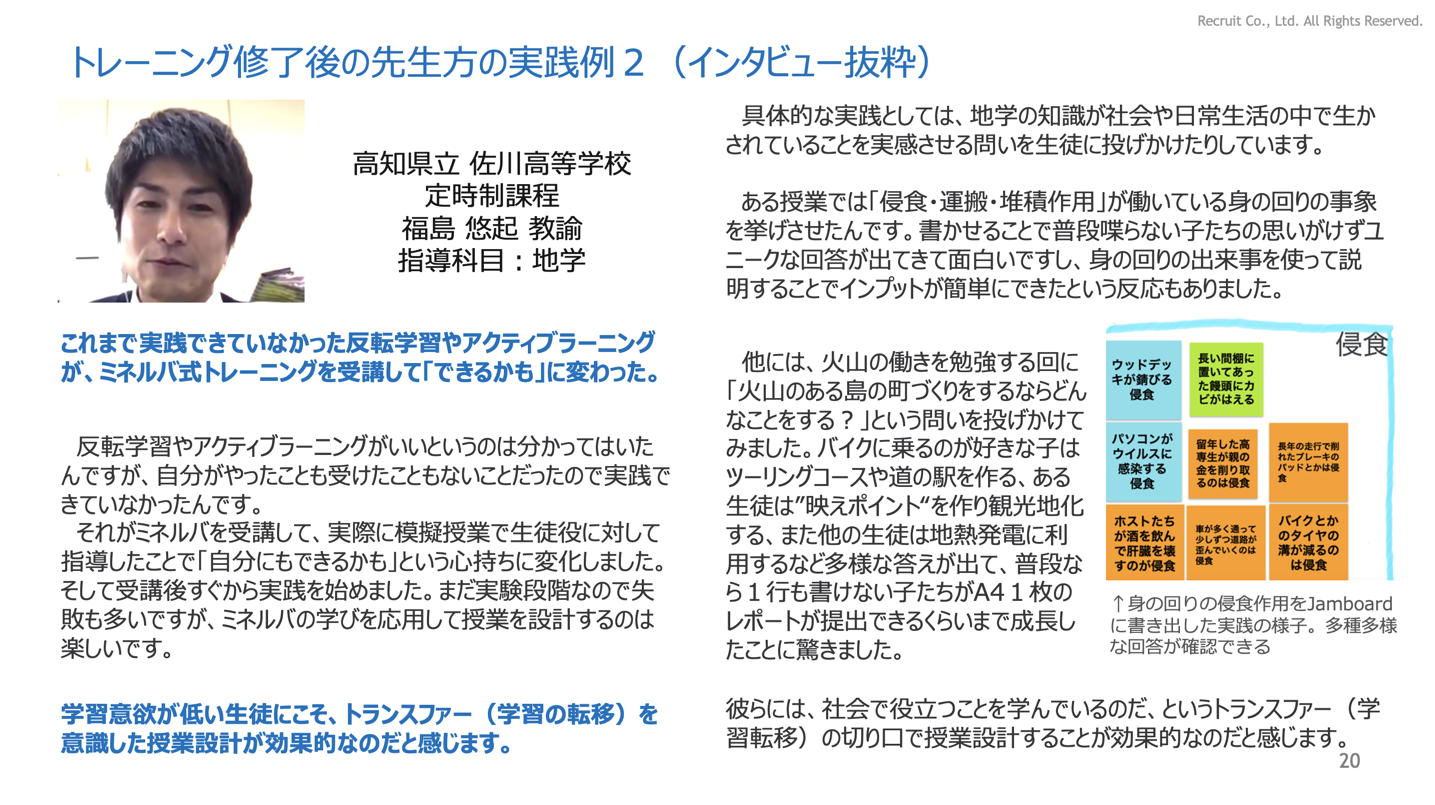

高知県立佐川高等学校での実践例

福島教諭による「トランスファー(学習転移)」を意識した授業作りへのチャレンジ。ご自身がアクティブラーニングを経験された実感から、生徒が「自分に役立つと分かれば学習意欲が湧く」ことに着目。様々な問いを通じて授業の組み立てを工夫されています。

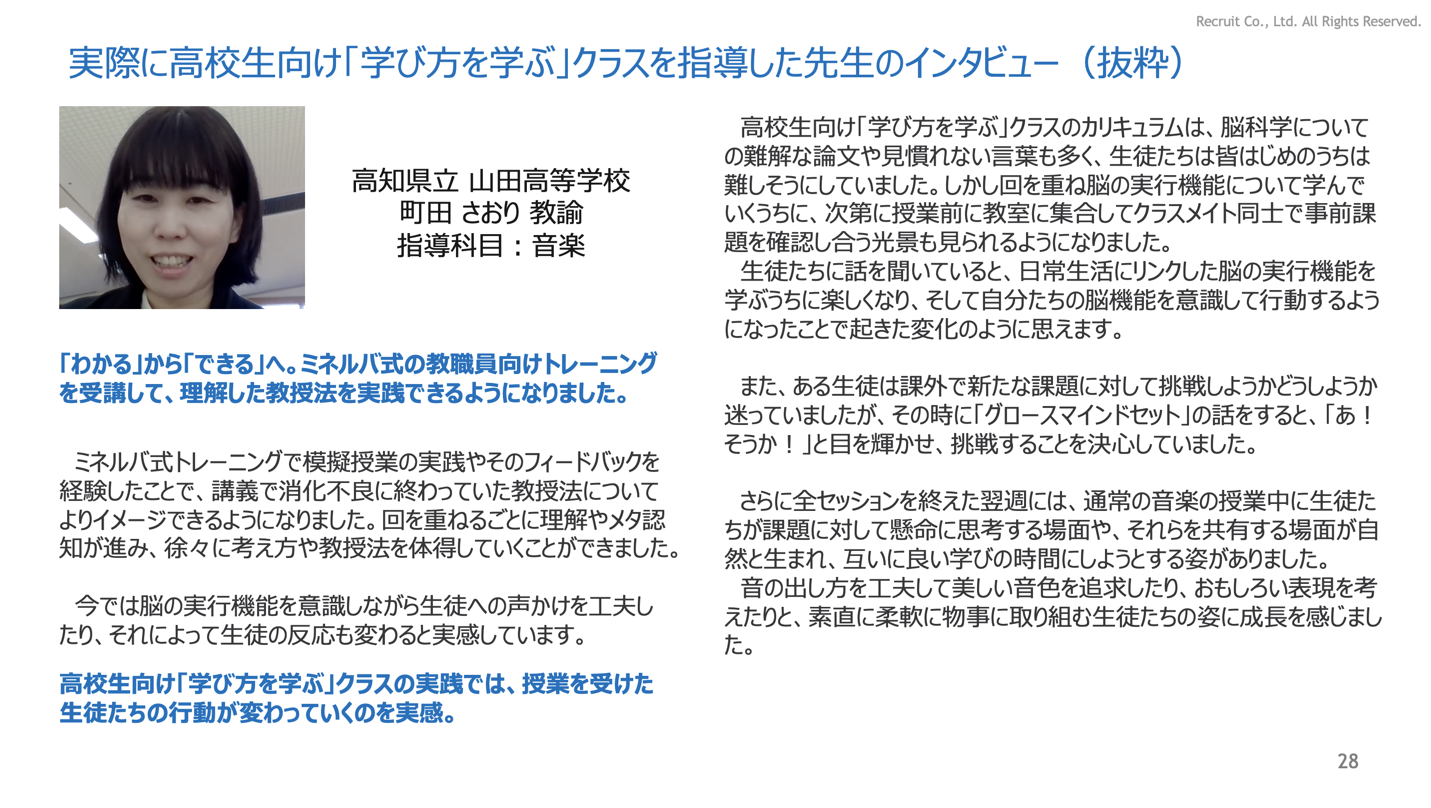

高知県立山田高等学校での実践例

町田教諭には、実際に「高校生向け_脳科学に基づき学び方を学ぶコース」と題したミネルバカリキュラムを、山田高校の生徒に指導いただきました。「脳科学」「反転授業」「ディスカッション主体」といった不慣れな形式にもすぐに慣れ、日常生活でも脳科学を意識して新たなチャレンジを始めたり、生徒同士に共通言語が生まれることで議論が活発化したり、学習転移(transfer)の兆しが見え始めています。

実証環境

1人1台のPCとnet環境、マイク付きイヤホンが必要(下記参照、4コアCPUと8GBメモリが目安。タブレット不可)

https://help.minervaproject.com/en/articles/4292732-computer-system-requirements

お問い合わせ先

サービス情報サイト

https://www.recruit.co.jp/newsroom/2020/0122_18593.html

ダウンロードコンテンツ

ー

サービス事業者サイト

https://www.recruit.co.jp

| 実証事例名 | ミネルバ大学教授法を題材とした「未来の学校」像の探究 〜アクティブラーニング・反転学習・オンライン双方向授業等を活用した、新たな学び・教職員・学校のあり方の模索〜 |

|---|---|

| 受託事業者名 | 株式会社リクルート |

| 実証パートナー名 | 高知県教育センター、高知県梼原町教育委員会、高知県立山田高等学校・清水高等学校・佐川高等学校ほか、広島県立安芸府中高等学校 |

| 実証年度 | |

| 事業カテゴリー種別 | |

| 実証地域 | 高知県、広島県(フルオンライン実施) |

| 実証校 | 高知東高等学校、佐川高等学校、宿毛高等学校、清水高等学校、山田高等学校、梼原高等学校(以上高知県立高校)、安芸府中高等学校(広島県立高校) |

| 対象 | |

| 対象学年 | (1)教職員向けミネルバ式トレーニング、(2)高校生向けミネルバ式「脳科学に基づいて学び方を学ぶ」コースともに対象学年を問わない。また探究学習が本格化する前にこれらのプログラムでメタ認知を習得することで、その後の学習密度が濃くなる傾向が見られる。 |

●このサービスをご覧の方はこんなサービスもご覧になられています。

-

教育⽀援コミュニティのデータベース化及び...

-

フィールドスタディ(インターンシップ)を...

企業について情報収集をする「視点」を身につけた上で ●地域の企業が、地域や社会の課題を解決していることに気づくこと ●自分の言葉で質問で...

-

公教育と民間教育の連携による、個別最適化...

Society5.0で実現されるべき「個別に最適化された学び」には、学校教育と民間教育の協力・連携が理想的であり、そのひとつの形を実証するため。

-

「化学分野におけるデジタル人材」を育成す...

化学分野を担う産官学関係者が本事業を通じて、化学の専門性に加え「データ科学」を活用し、情報とのインターフェースを担う人材を育成するし、...

-

「1Dayモデルと長期モデルの事例創出による...

1.中高生や大学生を対象にSTEAMライブラリー活用事例となる探究授業を実施し、教育現場での活用可能性とSTEAMライブラリーの改善案を検討する...

-

大学リソースを活用した部活動の地域移行の...

大学のリソースを活用した運動部活動の地域移行の実現可能性について、施設などの物理面、人、カネ、学校側の考え方など多面的に検証する。

-

地域の未来を創造するチェンジメーカー・プ...

-

「(仮称)さいたま市地域部活動統括団体」...

さいたま市では部活動を学校から完全に切り離し、地域部活動「統括団体」の元で活動を実施することを目指している。本実証事業では、さいたまス...