智慧の風〜観察と感覚で、違いを捉え、未来を歩む〜

実証事業 報告書

本事業について

目的

興味関心に無自覚な児童生徒が自らの興味関心が動くまで学びから逃げずにいられる環境をミュージアムにて提供し、興味関心が芽生えたときに最短最速で「知りたい」にたどり着くための「自分の学び方」を醸成する。

概要

智慧の風とは

問題を見誤らずに、絶対的な正解がないものにどう取り組んでいくかというマインドセットを養う。

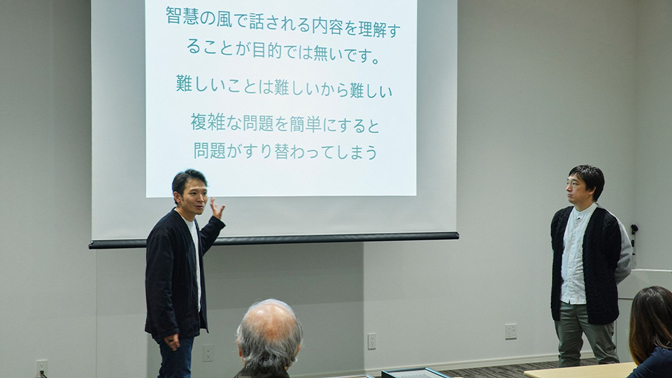

座談会

ゲストを迎えて、さまざまなトピックで話しあう。

ミュージアムの展示を活用したフィールドワーク

智慧の風の座談会では様々なトピックを扱うが、そのトピックと直接関係がなさそうに見えるものも、実際に話をきいたあとに見てみると、参加者の中で有機的につながっていく。

オンラインでライブセッション

ミュージアムでのプログラムの合間に、オンラインでのライブセッションを行い、活動をフォローアップ。

Discordを使ったオンラインコミュニティ

Discordを用いて、オンラインコミュニティを形成。ライブセッション以外の時間で、自由に意見の交換や課題の提出ができ、プログラムコーディネータや他の参加者からのフィードバックが適宜もらえる環境を構築。

成果

①サードプレイスの創出と、その効果測定

-社会教育施設の利活用としての大きな意義と効果の実証

-事前事後のアンケート調査による効果測定

②自走に向けたプラン具体化と示唆出し

-実証時よりプログラムに関しては型式は作られていたが、開催頻度と施設側との通年の業務との調整は可能と判断した。

-施設を提供する手前である、施設への導線となるプログラムになるため、利活用を課題と関している施設へは引き続き情報提供を行い、利活用度合いを増やしていく。

③普及に向けたプラン具体化と示唆出し

-全国の自治体や施設に、継続して実証事例を創出のために活動を継続

-都度モデルケースとなる施設でも実証を行い、視察や業界内のキーオピニオンリーダー(KOL)との啓発活動を行う

実証環境

場所:ミュージアム

利用機器:プロジェクタx1台、スクリーンx1台、プロジェクタ用PCx1台、紙、ペン

利用教材:ミュージアム内展示物、講師制作のスライド

お問い合わせ先

「未来の教室」実証事務局

https://www.learning-innovation.go.jp/faq/

サービス情報サイト

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000072297.html

ダウンロードコンテンツ

ー

サービス事業者サイト

https://www.nposoma.org/

| 実証事例名 | 智慧の風〜観察と感覚で、違いを捉え、未来を歩む〜 |

|---|---|

| 受託事業者名 | 特定非営利活動法人SOMA |

| 実証年度 | |

| 事業カテゴリー種別 | |

| 対象 | |

| 対象学年 | 中学1年生から高校3年生 |

●このサービスをご覧の方はこんなサービスもご覧になられています。

-

学校体育向け”STEAM Tag Rugby”...

"STEAM Tag Rugby"の学校体育での普及に向け、全国の教員・指導者が活用できるデジタル教材(指導教本および児童向けワークブック等)を開発する。

-

学校独自の財源づくりのための資金調達・運...

-

官民連携によるデジタル人材育成エコシステ...

-

公立学校の建学の精神の継承と多様な学びを...

地域や民間の力を活用した多様な学びの実践を支える持続可能な中間支援組織のモデルケース構築

-

コーチングとフィードバックで実現する世界...

世界の名門大学出身者やバイリンガルなど高い英語力を持つ教師による質の高い添削と、学校の教員によるコーチングを組み合わせることにより、生...

-

学校施設を中心とした地域×スポーツクラブ産...

地域スポーツクラブがサービス業として自立しつつ、部活動の受け皿となりうるための課題抽出し、検証を行う

-

教科学習(授業)の効率化と協働学習による応...

多様な子どもの集う公立小学校において実施可能な、「未来の教室」における実践事例の創出

-

地域・学校を越えた越境的・協働的な学びの...

学校・地域内に閉じていると、学びの機会が限定的になり、生徒一人ひとりの多様な学びのニーズに答えることは困難なため、「学校・地域を越えて...