普通科高校/総合学科高校改革 STEAM探究【スタートカリキュラム】実証

実証事業 報告書

本事業について

目的

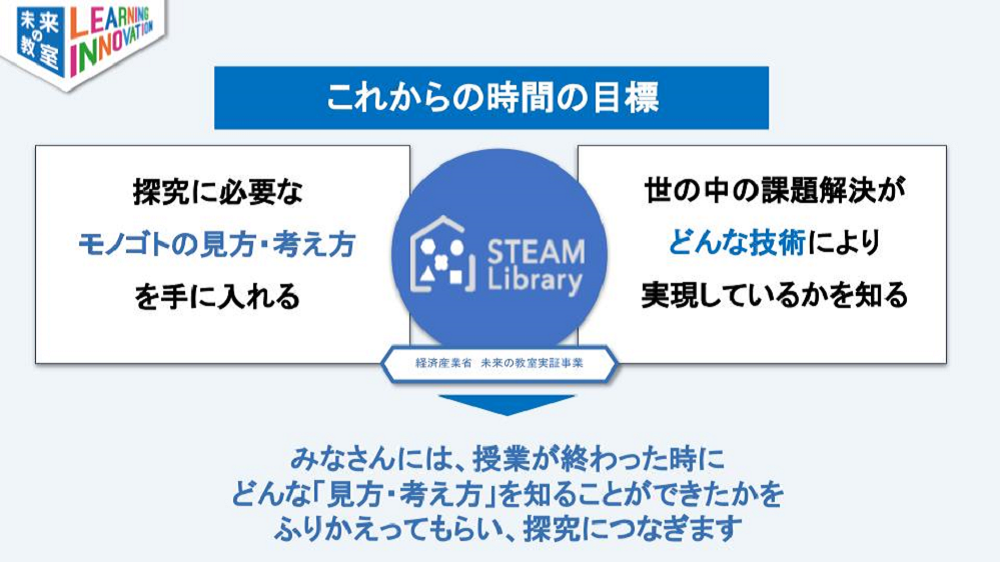

探究の指導における現場の課題解決とSTEAMライブラリーコンテンツの効果的活用を実現する。STEAM的なものの見方考え方を身につける探究導入プログラムを開発し、全国的に汎用化するための検証を行う

概要

広島県立安芸南高等学校

都市部中規模高校。1年5クラス 1学年全クラスでの実施。1学期から「1日1ミリの成長」をスローガンに試行錯誤型の自己探究を重ね、2学期より、本プログラムで「自分が探究したい”問い”」を見つけることにチャレンジ。今回のプログラムでは、STEAMライブラリーのブリタニカ・ジャパンのコンテンツ5つを使った学年をシャッフルしたジグソー型学習を実践。http://www.akiminami-h.hiroshima-c.ed.jp/

広島県立佐伯高等学校

山間部小規模校。1年2クラス 総合的な探究の時間(SAEKI QUEST)では2クラスを1クラスとして実施。1年1学期~2学期に地域の課題を調べ、解決策を検討するところまで取り組み、3学期より、本プログラムでそもそもの課題設定の見直し、探究の質の向上をめざした。http://www.saeki-h.hiroshima-c.ed.jp/

STEAM探究スタートプログラムとは

東京大学生産技術研究所 次世代育成オフィス(https://ong.iis.u-tokyo.ac.jp/)が実施するSTEAM教育のためのワークショップに、経済産業省STEAMライブラリーのコンテンツを組み込んだ、全国どこの学校でも応用できる「探究導入プログラム」。STEAMライブラリーのコンテンツは、課題設定の中盤で「探究に必要なモノの見方・考え方」を獲得するために活用。

成果

教員も共に探究する

プログラムは、探究の課題設定のステップの一つを型として提案するが、その中で生徒が考えるテーマや行き当たる壁は多様であり、答えがない。学び方は指導しつつ、課題については、教員も共に悩み一緒に考える姿勢を見せることで、生徒の自己開示、自己表現がうながされていく。

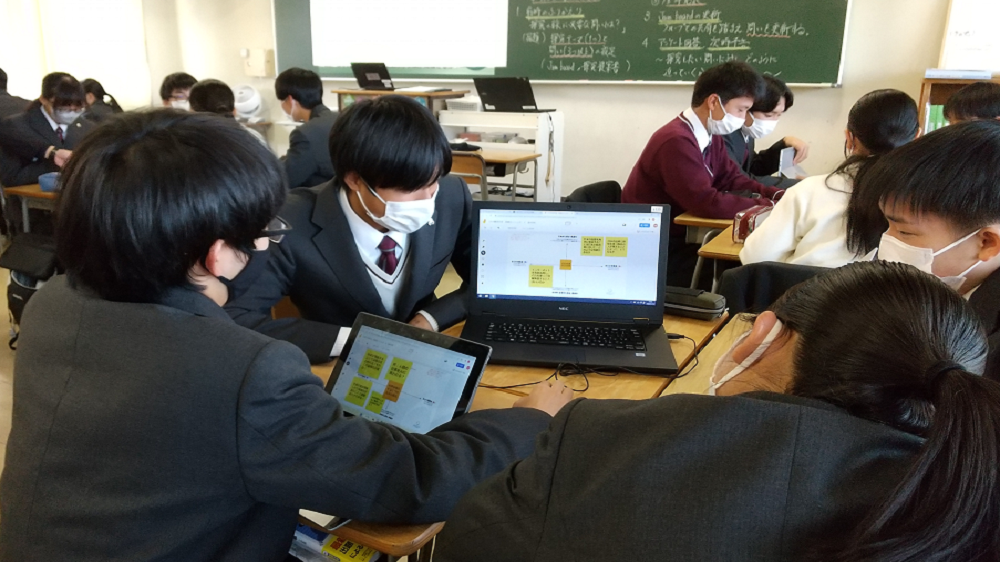

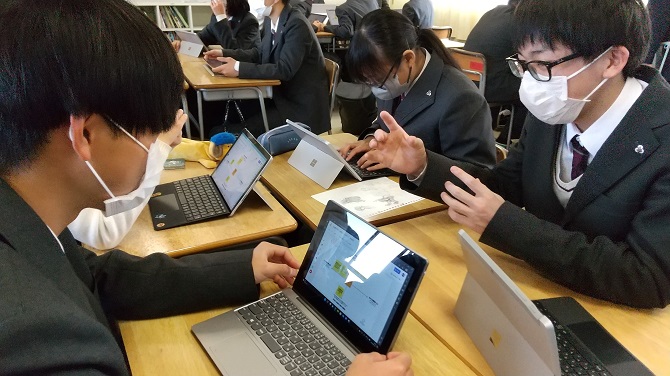

友達と共に学ぶ

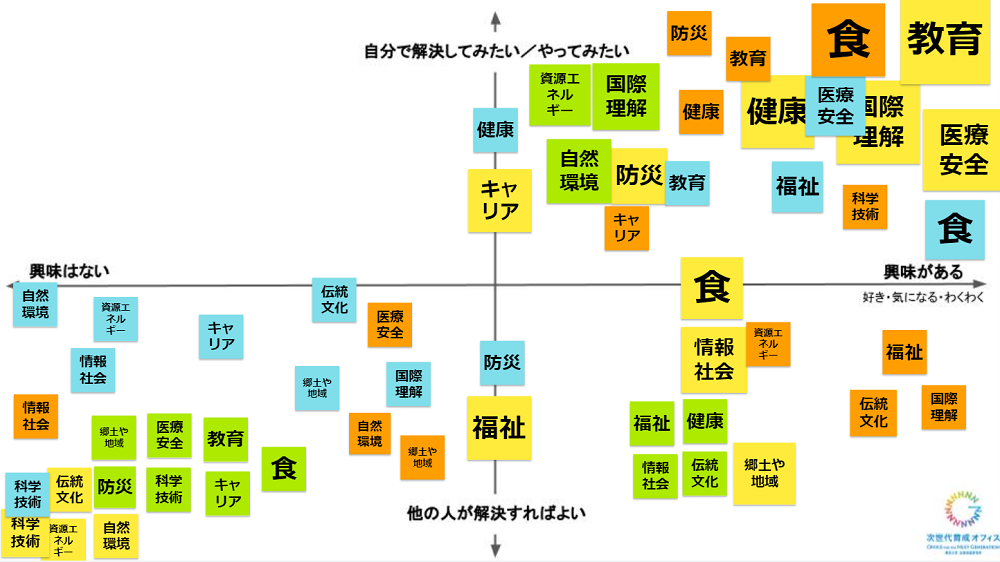

プログラムでは、常に自分の考えを言語化し、他者に表現し、互いから気づきを得る活動を行う。その活動の「道具」とした当たり前にPC/Google Jamboardがある。生徒たちにとって、このくりかえしのなかで、多面的・多角的に物事を見ることの大切さ、友達と一緒に考えると自分の視点が広がることが、普段の授業では得られない実感であった。

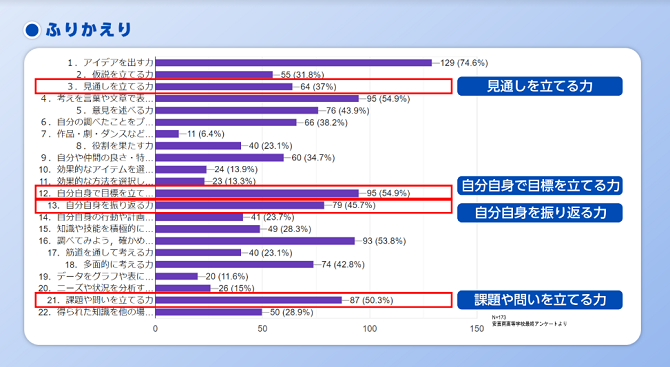

生徒の自己評価

終了後、生徒自身がプログラムを通じて身についた、または発揮できたと思う力を自己評価。プログラム実施中と比較すると、主に赤で示された力の伸びが大きかった。

実証環境

生徒一人一台端末、常時ネットワーク接続

Google Classroom(各クラスごとにClassroomを設定)

協動で思考するツールはGoogle Jamboardを使用

お問い合わせ先

「未来の教室」実証事務局

https://www.learning-innovation.go.jp/faq/

サービス情報サイト

https://www.careerlink-edu.co.jp/

ダウンロードコンテンツ

ー

サービス事業者サイト

https://www.careerlink-edu.co.jp/

| 実証事例名 | 普通科高校/総合学科高校改革 STEAM探究【スタートカリキュラム】実証 |

|---|---|

| 受託事業者名 | 株式会社キャリアリンク |

| 実証パートナー名 | 東京大学生産技術研究所 次世代育成オフィス(ONG)、広島県教育委員会 |

| 実証年度 | |

| 事業カテゴリー種別 | |

| 実証地域 | 広島県 |

| 実証校 | 広島県立安芸南高等学校、広島県立佐伯高等学校 |

| 対象 | |

| 対象学年 | 高校1年生 |

●このサービスをご覧の方はこんなサービスもご覧になられています。

-

どこでも探究学習プロジェクト(探究学習プ...

探究学習を普及・促進させるための、全国各地の様々な学びの場における探究学習プログラムの導入実証、及び導入に向けたニーズ・課題の把握・分析。

-

地域の企業・大学が小中高生に学びの機会を...

地域の中で企業や大学、教育関係者が一丸となって人材育成を進めるための仕組みの構築

-

アントレプレナーシッププログラムの汎用化...

<学びの効果の視点>「探究的学び」の一形態としてのアントレプレナーシップ教育の効果を実証すること <展開可能性の視点>上記を高等学校の...

-

公教育と民間教育の連携実証~「自立学習RED...

「自立学習RED」の基幹エンジンであり、AIを活用した個別最適化学習プログラムである「eフォレスタ」を公教育向けに再定義した上で、学校現場の...

-

音楽×算数×プログラミングの横断的学習プロ...

STEAM教育を普及させるため、音楽・算数・プログラミングを横断的に学べるMusic Blocksとカリキュラムを開発し、小学校へ無償で配布しています。...

-

学校施設を有効活用した学びと体験が充実し...

-

ルールメイカー育成プロジェクト2022

生徒が中心となり先生や関係者と対話しながら校則・ルールを見直していく取り組みです。立場や意見の違う人たちと、対話から納得解をつくるプロ...

-

広域下における地域部活動導入のための、拠...

岩見沢市では、少子化が進んでいる影響から、チームスポーツを中心に部活動の維持が困難な状況になってきている。このことから、部活動を行って...